| 参拝日:2015年1月11日 |

TOPページへ戻る |

|

| 廣島神社 | - | 北海道 |

| - | ||

|

旧村社 |

||

|

北海道神社庁 |

||

| 開拓神社としては古い部類に入る、北広島市の中心神社。 |

北広島市 |

|

廣島神社は、北広島市の市役所に隣接している。

| 創建 | 明治16年/1883年 |  |

|||||

| 所在 | 北広島市中央4丁目 (旧・札幌郡廣島村廣島) |

||||||

| 祭神 | 天照大御神 大国主大神 事代主大神 |

||||||

| 社格 | 旧村社 | ||||||

| 例祭 | 9月12日 | ||||||

立派な社殿。さすが北広島市の中心の神社だけのことはある。

北海道の神社の中ではかなりしっかりした建築の部類。

北広島市はかつて「広島町」と言ったが、明治時代に広島県からの移住者によって拓かれた町である。

いま北広島市があるあたりは、江戸時代や開拓時代に、札幌へ向かう主要ルートの途上の原始林(野幌原野)だった。

いま北広島市があるあたりは、江戸時代や開拓時代に、札幌へ向かう主要ルートの途上の原始林(野幌原野)だった。江戸時代や開拓初期には、船が主要な交通手段である。

本州や函館から札幌へ向かうには、まず船で室蘭へ行き、旧仙台藩が江戸時代に拠点をおいた白老で人馬の補給を行う。

苫小牧から再び船を使い、美々川、千歳川を通って江別へ出て、さらに石狩川、豊平川を経由して札幌に向かっていた。

(日本海経由で、函館、松前、江差、瀬棚、岩内、積丹、余市、忍路、小樽、銭函を回ってくる経路もあるが、海が荒れるし、岩場だらけだし、倍ぐらい遠回りである。)

ただ、川を船で往くと言っても、古くから交通や船運が整備された内地と違い、要するにジャングルみたいな大密林の原野である。冬季は川が凍って通れないし、雪解けの春や夏の降雨時は川が氾濫して通れない。その場合は山越えをしていくルートとなる(現在の国道36号線)。

その途中に島松川という比較的おおきな川があり、島松川が「胆振(いぶり)国」と「石狩国」の国境だった。

島松川には渡場が設けられ、宿駅が整備された。有名なクラーク博士の「ボーイズ・ビー・アンビシャス」は、島松の駅逓で、国境まで見送りに来た学生へ向けて発せられた言葉だと伝わっている。島松は北海道・道央圏で初めて稲作が営まれた地としても重要な地だった。

|

|

黄色い線は冬季や氾濫期の山越えルートで、現在の国道36号線に相当する。 |

郁次郎は、故郷の広島から北海道へ向かう途上で伊勢大社(三重県)に立ち寄り、開拓の成功を祈願するとともに、開拓の守護神として伊勢の御分霊を授かっていた。

郁次郎は入植地を定めると、小高い丘の上に小祠を設営し、御分霊を奉斎した。これが廣島神社のはじまり である。

翌明治17年(1884年)に、郁次郎に続いて25戸が広島県から入植した。しかし、温暖な瀬戸内海と北海道内陸部の気候の差は想像以上に厳しく、広島県からの入植者は途絶えた。その後10年かけて徐々に入植者が増え、「札幌郡月寒村」からの分村をするまでになった。このとき、北海道長官の北垣国道は開拓の先鞭をつけた郁次郎の姓をとって「和田村」とするように勧めたが、郁次郎はこれを固辞して「廣島村」とした。

|

「廣島神社」と刻まれている。 明治16年にさかのぼるという歴史は、北海道の開拓地の神社としては最古の部類と言ってよい。 |

|

側面を拡大。 「札幌郡廣島村字廣島」 と刻まれている。 |

廣島神社は明治19年(1886年)に最初の社殿が完成し、明治23年(1890年)には祭神を2柱増祀している。その後なんどか社殿を改築しており、現在の社殿は開拓100年を控えた昭和55年(1980年)に建てられたもの。

| 境内には、人の背丈の数倍はある、とても大きな忠魂碑が建立されている。 |

|

|

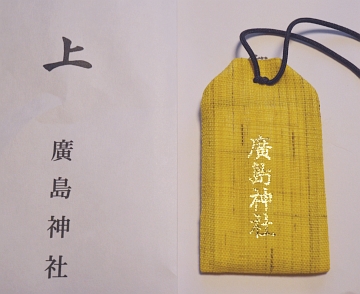

廣島神社のお守り。 これは染色した麻製のもの。 |

【北海道神社庁誌データ】

| 名称 | 廣島神社(ひろしまじんじゃ) | No | 01026 |  |

| 所在 | 北広島市中央4丁目3番地1 | TEL | 011-372-3584 | |

| FAX | 011-373-9192 | |||

| 例祭日 | 9月12日 | 左三つ巴 | ||

| 社格 | 村社 | |||

| 祭神 | 天照大御神 | |||

| 大国主大神 | ||||

| 事代主大神 | ||||

| 交通 | JR「北広島」駅 徒歩8分 | |||

| 社殿 | 神明造/44坪(約132㎡) | |||

| 境内 | 2,456坪/約8,106㎡ | |||

| 氏子世帯 | 18,000戸 | 崇敬者数 | 4,500人 | |

| 摂末社 | ||||

| 備考 | ||||

【リンク】

*北海道神社庁 公式 廣島神社

*きたひろTV もう一つの聖地・廣島神社

追加日:2015年1月12日