| 嶲攓擔丗2015擭1寧11擔 |

TOP儁乕僕傊栠傞 |

|

| 壒峕暿恄幮 | - | 杒奀摴 |

| - | ||

| -丂丂丂丂 | ||

|

扨棫 |

||

| 撿偺棦偺奐戱巎傪揱偊傞恄幮丅 |

杒峀搰巗 |

|

壒峕暿恄幮偼丄搰徏愳偲偦偺巟棳丒壒峕暿愳 偵嫴傑傟偨丄杒峀搰巗撿偺棦抧嬫偵偁傞丅

| 憂寶 | 柧帯16擭乛1883擭 | |

| 強嵼 | 杒峀搰巗撿偺棦 | |

| 嵳恄 | 揤徠戝屼恄 敧敠戝屼恄 |

|

| 幮奿 | ||

| 椺嵳 | 9寧10擔 |

栚偺慜偵偼丄峕暿偐傜杒峀搰巗拞怱晹傪捠傝丄宐掚傊帄傞摴摴46崋乮峕暿宐掚慄乯偑憱偭偰偄傞丅偦偺岦偙偆偵偼JR愮嵨慄偑捠偭偰偍傝丄愥尨墇偟偵峴偒岎偆楍幵傪挱傔傞偙偲偑偱偒傞丅慄楬傑偱偼300儊乕僩儖傎偳偺嫍棧丅

偙偺JR愮嵨慄偑晘愝偝傟偨偺偼戝惓帪戙偺廔傢傝偱丄戝惓15擭乮1926擭乯偺壞偵撓彫杚偐傜昪曚傑偱偑慡慄奐捠偟偰奐嬈偟偨丅岺帠偵実傢偭偨嶌嬈堳偨偪偑丄岺帠屻偺攑儗乕儖偱壒峕暿恄幮偺捁嫃傪嶌偭偨偦偆偱丄榁媭壔偟偨媽捁嫃偐傜偼儗乕儖偑尒偊偰偄偨偦偆偱偁傞丅

丂 丂 |

偙偺摴摴偼暯惉9擭偵奼暆岺帠偑偁傝丄偦偺嵺偵屆偄捁嫃偑揚嫀偝傟丄崱偺捁嫃偵側偭偨丅 |

丂 丂 |

廃埻偼傎偲傫偳擾抧乮搤側偺偱丄愥尨偩偑乯偟偐側偄丅 |

1寧11擔乮偳傫偳從偒偺慜擔乯偩偭偨偑丄嫬撪偵偼恖塭偑側偄偳偙傠偐丄幮揳傑偱偼姰慡偵怴愝偺忬懺偱丄恖偑捠偭偨宍愓傕側偄丅

偦偺偐傢傝丄摦暔偺懌偁偲偼柍悢偵偁偭偨丅

嫬撪偵偼丄偄偐偵傕峕暿嬤峹偲偄偭偨晽忣偺丄墝撍偺偁傞愒儗儞僈偺廤夛強偑寶偭偰偄傞丅

| 偙偺幮揳偵斾傋偰傕丄儗儞僈憿傝偺廤夛強偑偄偐偵寴楽偵偮偔傜傟偰偄傞偐偑傢偐傞丅 |

|

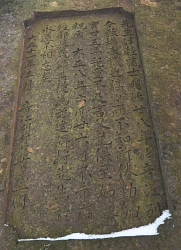

抧嬫偺楌巎傪揱偊傞愇旇丅

丂 丂 |

嶰忋愭惗擵旇 愭惗捗寉斔巑柧帯擓敧擭墬壒峕暿暘嫵応曭怑栫鎥乆帶晄抦強寫嬑銛泬擓屲擭橺摱晄媦尵晝孼嬩帄擛曠恊鄟 戝惓敧擭榋寧擓榋擔晄岾昦焒晹棊柉桉懘摽堊洧寶旇彨愭惗墬塱墦晄憡朰後 戝惓廫堦擭嶰寧丂壒峕暿晹棊桳巙堦摨 壗偑戝曄偭偰乽後乿偲偐乽鄟乿偲偐偺帤傪偳偆傗偭偰曄姺偱弌偡偐偩傛丅Google IME偼扨娍帤偑惉挿偟側偄偹偊 |

媽捗寉斔巑偺嶰忋愭惗偲偄偆傂偲偑丄柧帯28擭乮1895擭乯偐傜25擭娫偵傢偨傝丄壒峕暿偺妛峑乮暘嫵応乯偱嫵曏傪偲傝丄抧尦偺橺摱偼尵偆偵媦偽偢丄偦偺晝孼偵傕懜宧偝傟偰偄偨丅

戝惓8擭6寧26擔乮1919擭乯偵昦婥偱朣偔側偭偨偑丄偦偺岟愌傪嶿偊偰屻戙傊揱偊傞傋偔丄愇旇偑偮偔傜傟偨丅

偲偺偙偲丅堦嫵怑堳偵偡偓側偄偺偵愇旇偑偮偔傜傟偰100擭埲忋偦偺柤偑巆傞偲偄偆偺偼惁偄偹丅

亂杒奀摴恄幮挕帍僨乕僞亃

| 柤徧 | 壒峕暿恄幮乮偍偲偊傋偮偠傫偠傖乯 | No | 恄幮杮挕曪妵奜乮扨棫恄幮乯 | |

| 強嵼 | 杒峀搰巗撿偺棦 | TEL | - | |

| FAX | - | |||

| 椺嵳擔 | 9寧10擔 | |||

| 幮奿 | - | |||

| 嵳恄 | 揤徠戝恄 | |||

| 敧敠戝恄 | 丂丂 | |||

| 丂丂 | ||||

| 岎捠 | JR僶僗乽壒峕暿恄幮乿掆棷強傛傝搆曕1暘 | |||

| 幮揳 | 8捸乮26.4噓乯 | |||

| 嫬撪丂 | 丂丂丂 | |||

| 巵巕悽懷 | 70悽懷 | 悞宧幰悢丂 | ||

| 愛枛幮 | ||||

| 旛峫丂 | ||||

亂儕儞僋亃

*杒峀搰巗HP丂崙揝愮嵨慄偲壒峕暿恄幮

*

捛壛擔丗2015擭1寧12擔