| 参拝日:2015年01月29日 |

TOPページへ戻る |

|

| 大避神社 |

- |

兵庫県 |

|

- |

||

|

県社 |

||

|

- |

||

| 聖徳太子の時代に遡る神社。例祭は国の重要無形文化財。 |

赤穂市 |

|

| 創建 | 647年(大化3年)? |  |

|||||

| 所在 | 兵庫県赤穂市坂越 | ||||||

| 祭神 |

天照皇大神 大避大明神(秦河勝公) 春日大神 |

||||||

| 社格 | 県社 | ||||||

| 例祭 | 10月第2日曜日 | ||||||

「忠臣蔵」の大石内蔵助ほか四十七士や赤穂藩ゆかりの人物を祀った神社で、旧赤穂城に隣接している。

![]()

瀬戸内海の播磨灘に面する海岸線は入り組んでいるが、小さな半島や岬に囲まれて坂越湾を形成している。坂越湾には小さな島が2つかあり、大きい方の「生島」は神地として昔から人の上陸が禁じられており、原始の森が保たれていて国の天然記念物になっている。

年に一度だけ、「船渡御」という祭りが行われ、このとき大避神社の神輿が海を渡って生島へゆく。これは国の重要無形民俗文化財になっており、瀬戸内三大船祭の1つに数えられる。

![]()

|

坂越は古い建物が残り、その町並みは1997年に都市景観大賞に選出されている。 |

|

奥道酒蔵という坂越の酒蔵。 様々な史料を集めた郷土館ももっている。 |

こうした町並みの中心に、大避神社の参道がある。

海岸からまっすぐ坂を登って行き、鳥居がある。

更に登ると、神社の門が現れる。

|

|

| 狛犬 |

![]()

|

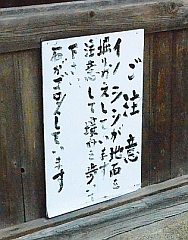

境内の「ご注意」 イノシシが地面を掘り返すせいで穴があるから注意、だそうだ。 |

|

御朱印ゲット。 |

|

御守もゲット。 |

6世紀から7世紀の人物で、聖徳太子の側近だった秦河勝という人がいる。

欽明天皇(在位540-571)はある時、秦の始皇帝の生まれ変わりの子供が日本に生まれた、という夢のお告げがあった。その頃、奈良で大洪水があり、三輪大神神社の前に流れ着いて九死に一生を得た子どもがいて、欽明天皇はこの子こそ夢のお告げの童子であると考えた。

そこでその子を召し上げ、姓を「秦」とし、川の氾濫に打ち勝ったことから「河勝」という名を授けた。秦河勝は、欽明天皇、敏達天皇、用明天皇、推古天皇、聖徳太子に仕え、その治世に尽力した。

秦河勝のエピソードとして有名なものに、常世神に関する物語がある。静岡の富士川の辺りで、虫の幼虫を「常世神」と言って村人を欺き、その虫を集め、財産や酒、食料を差し出せばご利益があると触れ回ったものがいた。これを信じた庶民は働くのをやめて虫を捕まえるのに熱心になってしまい、窮乏に陥った。秦河勝はこの者を、庶民を惑わすものとして討伐した。

秦河勝の生涯の全貌は明らかでないが、当時としてはずいぶん長生きしたように伝わっており、一説によれば、聖徳太子の死後、蘇我氏の台頭によって都を追われたという。

坂越は、その秦河勝が都を離れて船でたどり着いた地とされていて、80代になっていた秦河勝が坂越に流れ着いた後、千種川の周辺で開墾を指揮したという。秦河勝が没すると、坂越の住人は生島に祠を作って祀ったという。これが大避神社の創始である。

秦氏の祖と言われる秦酒公から、もとは「大酒神社」と呼んだが、1068年(治歴4年)に「大避」に字を変えた。

いまも年に1度、神社から神輿が海を渡って生島へゆく神事が行われ、この船渡御は「坂越の船祭」として国の重要無形民俗文化財となっている。

|

左に見えるのが生島 |

|

周囲1.6kmの小島だが、瀬戸内で珍しい原始林が保たれており、190種あまりの植物群落が形成されている。 貴重な植生を残しているとして、大正時代に国の特別天然記念物に指定された。 |

![]()

| 名称 | No |

|

||

| 所在 | TEL | |||

| FAX | ||||

| 例祭日 | ||||

| 社格 | ||||

| 祭神 | ||||

| 交通 | ||||

| 社殿 | ||||

| 境内 | ||||

| 氏子世帯 | 崇敬者数 | |||

| 摂末社 | ||||

| 備考 | ||||

【社誌】

| 西暦 | 元号 | 和暦 | 月 | 日 | 事項 | 備考 |

【参考文献】

・

【リンク】

*

追加日:2015年3月14日