| TOPページへ戻る | |||||

| 鳥取県 | 琴浦町 | 東伯郡 | 旧赤碕町 | 伯耆国 | |

| 神崎神社 | - | ||||

| - | |||||

| - | |||||

| 旧郷社 | |||||

| - | |||||

| かつての西日本屈指の馬産地に残る牛馬の神。水産開運の神でもある。 | |||||

|

神崎神社(荒神様) |

また、このあたりは伯耆国の東の中心地・倉吉と西の中心地・米子の中間地点にあたり、付近には古代に「清水」という宿駅が置かれていて、これが現在の八橋であると考えられている。赤崎は交通の要衝であり、物資の中継地だったのと同時に、伯耆国中部では唯一の漁港があった。そのため、神崎神社は漁業従事者の守護神でもあり、夏祭りでは雄壮な船神輿が行われる。

|

|

|

所在 |

鳥取県東伯郡琴浦町赤碕210 |

|

創建 |

不詳 |

|

祭神 |

素盞嗚命 |

| 「大己貴命」は「大国主命」の異称。もともと大己貴命といったが、国を統べるようになり「大国主」と呼ばれるようになった。少彦名命は、海の向こうからやってきて、大国主命による国造りを補佐した者。 |

| ▲赤碕港の「波しぐれ三度笠」(作者:流政之)の石像。 | |

| 赤碕には、古代の「清水」駅があった。これは神崎神社から2kmほど東、いまの八橋地区であったと考えられている。一方、海からずっと内陸に入り、大山に近づくと、船上山という岩山がある。大山から続く稜線がここで不意に断ち切られて断崖絶壁をなしている山だ。 ここは足利尊氏と後醍醐天皇が活躍した、いわゆる元弘の変の舞台である。はじめ鎌倉幕府を倒そうとした後醍醐天皇は、密告によって幕府に捕らえられて隠岐の島に流される。しかし伯耆の国人・名和長年の助けで密かに赤碕ちかくの海岸に上陸し、船上山に砦を築いて立て籠もる。足利尊氏は、鎌倉幕府からこの船上山を攻撃するように命じられ、軍勢を率いて鎌倉を出発するのだが、西へ向かう途上で後醍醐天皇に味方することを決め、六波羅探題を攻め滅ぼすのである。 赤碕の地名の初出はまさにこの時期で、後醍醐天皇を追いかける幕府軍の佐々木能登守清秋が800騎を引き連れて赤碕という場所に陣取った、とあるのが最古である。 このあたりは古くから馬産地として名高い。馬というのは今では競馬ぐらいしか見かけることがないが、自動車がまだ無かった時代には、馬は生活必需品であり、すべての経済活動を支える基礎的なインフラだった。赤碕にははじめ陸軍の軍馬育成所があったが、それが国営の種馬所に発展した。この種馬所の管轄エリアは中国・四国地方全域である。すなわち、中国地方と四国地方の人々は、今我々が新車を買うときの感覚で、いい馬がほしいと思ったら赤碕に来る必要があったのだ。 そんなわけで神社では毎月28日に市が立ち、農作物の種、苗、牛馬、農機具などが取引されていた。とくにシーズン初めの2月28日に行われる「雛荒神」の市では、臨時列車が運行されるほどの賑わいだったという。 ちなみに、赤碕で繋養された種馬のうち最も有名なのが、乃木希典将軍が旅順の戦いの後、敵の総大将だったステッセル将軍から寄贈された名馬である。このうまは、ステッセル将軍の「ス」の字をもらって「寿号 」と命名され、赤碕で供用されたのだった。だから中国・四国地方の馬たちは、ロシア馬の血を受け継いでいたのだ。 今は夏の7月28日の「波止祭り」が賑やかなお祭りになっていて、花火や神輿のほか、勇壮な船御幸も行われる。 |

|

「赤碕」の「碕」の字はトリッキーだ。明治33年までは「赤崎」と、いわゆるいちばんポピュラーな「崎」の字を書いた。それが明治33年の町制施行のときに「赤碕」と「いしさき」の字にした。きっと「赤崎って日本中にあるっぽくね?個性出そうよ」ってことで「碕」の字にしたのではなかろうか。ところが、本当の公式には「赤𥔎」(あなたの環境で正しく表示されているだろうか?)と、「石偏に立可(いわゆるたつさき)」の字をあてるのが正式なんだという。

「赤碕」の中心地がどこなのかはよくわからない。「赤碕駅」は、港から1哩も離れた場所にある。港のそばには赤碕小学校などが集中している。少なくとも古い時代にはこちらのほうが中心地だったのではなかろうか。神崎神社の境内は赤碕小学校の隣にあり、港から見ると一段あがった小高い海岸段丘上にある。ただし、国道9号線や山陰本線は、ここよりも更に一段高い段丘上を通っているので、幹線道路から訪れるとその坂を下ってくることになる。

| いまにもとびかかりそうな姿勢の狛犬。この姿勢で飛びかかるのは、犬というより猫だろうと思うけど。 |  |

| その手前には牛の石像があり、その台座にはさらにちっこい牛の像が置かれていた。 |  |

| 境内の奥側にも牛の像がたくさん。 |  |

訪れたのは真夏、8月の暑い日だったが、何かの準備をしていた。

海に近いからか、境内は砂地になっている。

とにかくここの社殿で目を引くのは素晴らしい彫刻だ。本殿は江戸時代の鳥取藩のお抱え宮大工、小倉園三郎らの手による作、拝殿はその孫である小倉平次郎による作だという。

この社殿は、鳥取県の指定文化財第1号(本殿)・第2号(拝殿)であるだけでなく、「県民の建物百選」にも選ばれているそうだ。

|

|

| みよこの量感 梁の上には、真ん中らへんに、亀に乗った浦島太郎、左側のほうには乙姫がいる。 |

|

|

|

浦島太郎。 |

|

|

乙姫様。 |

|

|

|

獅子のほか、花(たぶん、いわゆる唐獅子牡丹だと思う)がみえる。 梁の上には建物が彫られている。たぶんあれが竜宮城。 | |

| |

|

天井を見上げると、ものすごい龍が。明治12年、宮大工小倉平次郎の作。かつては朱塗りであったそうで、いまもところどころがうっすらと赤みを帯びている。 最近の新聞(2017年1月19日)によると、この龍の体長を測ると16メートルとなり、「日本最長」ではないかということだ。 | |

| |

|

解説書によると、写真中央付近の人物は、武内宿禰だそうだ。 よく見ると赤ちゃんを抱いており、その子が応神天皇だそうだ。 この写真には写っていないが、右側の方には応神天皇の母、神功皇后が彫られている。 | |

| |

| 公式サイトに拠ると、掘られているのは菊、龍、葡萄、栗鼠、鳳凰、象、蝶、楓、大根、鼠などだそうだ。 『鳥取県大百科事典』によれば、すべての彫刻を丹念に見物すると数時間を要するとか。 | |

というわけで社殿。

|

文化財に指定されているのは、本殿と拝殿の扉・向拝の彫刻である。本殿は、方二間(桁行2.06m、梁行1.91m)の権現造りで、通称八ッ棟造りと言っている。正面の入母屋の屋根は長く伸び、軒は唐破風の向拝となっている。軒廻り繁、三方は勾欄付の小縁が設けられ、縁の腰組は三手先の斗きょうで緻密な構成からなる総欅造りである。 本殿は、向拝の唐破風(菊、龍、葡萄とリス)、屋根下(鳳凰、龍、象、蝶など)、木鼻(楓、菊、大根と鼠など)といった箇所に彫刻が施されている。また、拝殿の向拝には、天井に豪快な刀法で龍が彫られているほか、木鼻の獅子にも量感がある。 本殿・拝殿 なお、当神社の創建は定かではないが、現存する一番古い棟札は、元禄15年(1702年)である。 棟札7枚も県指定保護文化財に指定されている。 |

神崎神社は、江戸時代には「三宝大荒神」と呼ばれていた。だから夏祭りはいまでも「赤碕の荒神祭」という。

創立期は不詳である。ただし言い伝えがあって、もとは尼子氏の本拠地である出雲国の月山富田城に祀ってあったのだが、落城の際に家臣が神霊を背負って落ち延び、ここに祀ったものだという。

月山富田城は、かつて大内氏による侵攻に従軍した毛利元就を死の一歩手前まで追い詰めたこともある堅牢な山城だったが、やがて毛利氏が力をつけたのと反対に、尼子勢は毛利氏による策謀によって一族で仲違いをして衰退していった。そして永禄8年(1565年)春にいよいよ毛利軍が白を包囲する。尼子勢は1年8ヶ月に渡って城に篭って守ったが遂に兵糧が尽き、永禄9年(1566年)11月に降伏した。言い伝えに従えば、このときに神崎神社が赤碕に移ってきた、ということになる。

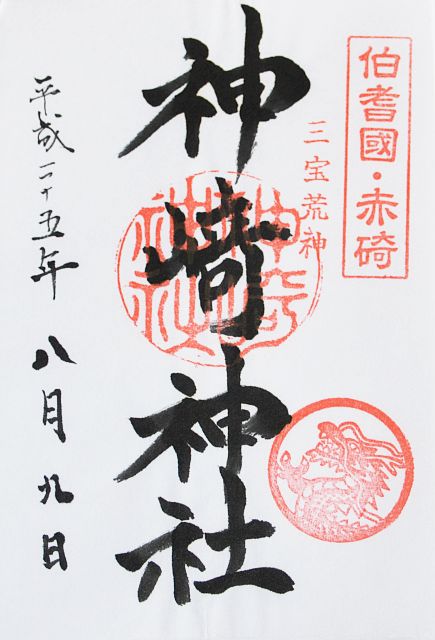

| 御朱印。 |  |

| お守り。 |

|

![]()

【鳥取県神社庁誌データ】

| 名称 | 神崎神社 | No | ||

| 所在 | 鳥取県東伯郡琴浦町赤碕210 | TEL | 0858-55-0598 | |

| FAX | 同上 | |||

| 例祭日 | 例大祭7月28日(波止のまつり)、7月27日宵祭 | |||

| 社格 | ||||

| 祭神 | 素盞嗚命 | |||

| 交通 | JR山陰本線「赤碕」駅から約1.6km(徒歩約20分) | |||

| 社殿 | ||||

| 境内 | ||||

| 氏子世帯 | 崇敬者数 | |||

| 摂末社 | ||||

| 備考 | ||||

| 西暦 | 元号 | 和暦 | 月 | 日 | 事項 | 備考 |

| 1566 | 永禄 | 9 | 11 | 21 | 尼子氏の月山富田城が落城。 | |

| 1702 | 元禄 | 15 | 現存する棟札としてはもっとも古い年代。 | |||

| 1723 | 享保 | 8 | 本殿を建立。 | |||

| 1853 | 嘉永 | 6 | 従前の本殿が腐朽。 鳥取藩主・池田慶徳(松平相模守)の命により、藩のお抱え宮大工、小倉園三郎らによって本殿が造営される。 |

|||

| 1879 | 明治 | 12 | 小倉園三郎の孫で、宮大工の小倉平三郎により拝殿が作られる。 | |||

| 1952 | 昭和 | 27 | 9 | 15 | 本殿および拝殿が鳥取県の保護文化財の第一号・第二号として指定される。 | |

【参考資料】

【リンク】

*神崎神社公式サイト

*琴浦町公式サイト(神崎神社)

参拝日:2013年08月09日

追加日:2017年02月17日