| TOPページへ戻る | |||||

| 鳥取県 | 琴浦町 | 東伯郡 | 旧東伯町 | 伯耆国 | |

| 春日神社 | - | ||||

| - | |||||

| - | |||||

| 旧村社 | |||||

| - | |||||

| かつては5ヶ村の総産土神。境内の「伯耆の大シイ」は国の天然記念物で、日本一の大木に認定。 | |||||

|

伯耆の大シイ |

|

|

|

所在 |

鳥取県東伯郡琴浦町宮場75 |

| 伯耆国東伯郡宮内村字屋敷 | |

|

創建 |

貞観年間(859-877) |

|

祭神 |

春日神(天兒屋根命) |

| 武甕槌命、斎主神、比?盗_など。 | |

| 天児屋根神(あめのこやね)は春日権現・春日大明神とも呼ばれる神で、天の岩戸に天照大神が隠れてしまったときに、岩戸の前で祝詞を唱え、天照大神がちょっと戸を開けた隙に鏡を差し出したという神様。 武甕槌(たけみかづち)は雷神。斎主神(いわいぬし)は経津主命の異名で、武甕槌と対をなす神様。比?盗_(ひめ)は「姫(比売)」の異表記で、女神一般のことだが、春日大社の場合には天兒屋根命の妻の天美津玉照比売命(あめのみうたまてるひめ)のことだとされるそうだ。ただし、たぶんこれらの祭神は春日神社に周辺の神社を合祀したときに連れてこられた神々だろうと思うので、ここの比?盗_が天兒屋根命の奥さんかどうかはわからない。 |

「剣」とか「槍」とかいう名前からしてわかるだろうが、これら大山の山頂やこれらを繋ぐ「ラクダの背」(鳥取砂丘にはラクダがいるのだ)という稜線は両側が数百メートルの落差の断崖になっているうえ、地盤がとても脆い。 そのせいで昔から登山者の事故や遭難が絶えず、死亡事故もちょくちょく起きている。平成27年には2ヶ月で3人死亡、4人を救助している。鳥取地震の影響もあって今は完全に立入禁止になっている。(と言っても見張りがいるわけではないので、立ち入って動けなくなって救助を呼ぶ事例が後を絶たない。) 加勢蛇川(かせいちがわ、かせちがわ)は、その槍ヶ峰と天狗ヶ峰の沢から発し、落差数百メートルの「地獄谷」を刻み、そこからほとんど一直線に一気に下って海に注いでいる。わずか24kmのあいだに1700m近い標高差を下る急流である。鳥取県の二級河川としては、長さは1位なのだが、流域面積は1位ではない。つまりそれだけ狭い範囲を一気に流れ下っているのだ。 しかし、一見すると、加勢蛇川はそこまでの急流には見えない。火山灰地を流れるために、ふだんは川の水が川底に浸透して伏流水となってしまうので、下流に行けば行くほど水量が減るのである。降雨時や荒天時は一転して激流となるのだが、その対策として物凄いたくさんの堤が設けられている。平均して50mに1箇所の包があるのだ。だからふだんは、水が浅く、簡単に歩いて渡渉できそうに見える。 加勢蛇川に限らないが、こうして大山から海へ一直線に注ぐ急流は、火山灰地を削って両岸に河岸段丘を作っている。これらの段丘上は、長い間、不毛な火山灰地だと信じられてきた。しかし「不毛」であるのは水が乏しいからであり、土壌そのものはむしろ肥沃であることが、近代になってわかってきた。 大山は中国山地から独立した大きな成層火山である。大山が放出した火山灰層は、遠く離れた福島県でも見つかっており、かつては巨大な噴火を繰り返していたことがわかっている。とはいえ、(今は使われなくなった区分だが)いわゆる死火山であり、噴火していたのは100万年前から1万年前までだ。1万年前までに降り積もった火山灰層の上には、植物が生え、枯れ、腐り、火山灰と混じり合って肥沃な「黒ボク」土壌となる。これは温暖な気候でのみ起きる作用であり、たとえば関東地方のような冷涼地では腐敗が起こらないので黒ボクは形成されない。加勢蛇川などの河口付近では、こうした肥沃な土壌が上流から運ばれてきて海が豊かな漁場になっているので、海岸には古くから集落が発展してきた。一方で、大山の裾野にあたる川の中流の段丘上に人が本格的に進出するようになったのは昭和になってからで、開拓者が入植し、苦労して水路を築いてみると、一帯は肥沃な黒ボクの扇状地であることがわかってきた。これらの地域は、水が乏しいので稲作こそ向かないが、畑作や畜産に適しており、今は鳥取県を代表する大規模な畜産地帯になっている。鳥取県を代表するおいしい牛乳で知られる「白バラ牛乳」はここで生産されているのだ。 |

||||||

|

||||||

| ▲加勢蛇川の中流。50mおきに堤が設けられている。この左側の段丘上に春日神社がある。 | ||||||

大山から流れ出る河川のなかでは、加勢蛇川は最も長い川であり、古くから流域に人の定住があった。春日神社のあたりでは、この一帯の他地域を凌駕するような大きさの古墳が見つかっており、かなり古い時代からこのあたりが中心地であったことを示唆している。

| バス通りから、まずは石段を登ります。 |  |

| 石段を登りきると、前方に鳥居が見えてきます。 |  |

| その鳥居のちかくに脇道があり、そのあたりに案内看板が見えます。 |  |

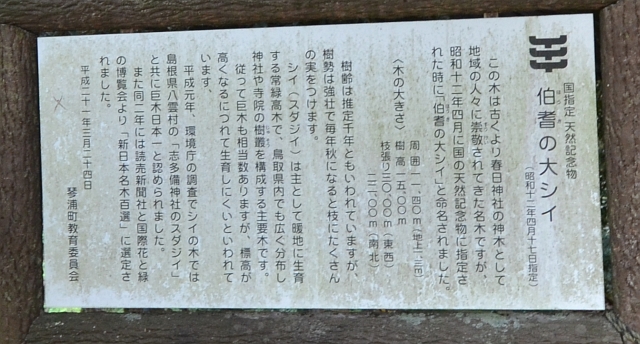

| これがその看板。 看板の隣には「鎮座春日神社 壱○○○○紀年」の碑が。(ちゃんと読まなかったのでなんと書いてあるかは不明。) |

|

|

|

国指定 天然記念物 伯耆の大シイ (昭和十二年四月十七日指定) この木は古くより春日大社の神木として地域の人々に崇敬されてきた名木ですが、昭和十二年四月に国の天然記念物に指定された時に「伯耆の大シイ」と命名されました。 〈木の大きさ〉 周囲 11.40m(地上1.3m) 樹高 15.00m 枝張り 30.00m(東西) 22.00m(南北) 樹齢は推定千年ともいわれていますが、樹勢は強壮で毎年秋になると枝にたくさんの実をつけます。 シイ(スダジイ)は主として暖地に生育する常緑高木で、鳥取県内でも広く分布し神社や寺院の樹叢を構成する主要木です。従って巨木も相当数ありますが、標高が高くなるに連れて生育しにくいといわれています。 平成元年、環境庁の調査でシイの木では島根県八雲村の「志多備神社のスダジイ」と共に巨木日本一と認められました。また同二年には読売新聞社と国際花と緑の博覧会により「新日本名木百選」に選定されました。 平成二十一年三月二十四日 琴浦町教育委員会 |

このような田舎で、「日本一」で、(県のではなく)「国の天然記念物」とはびっくり。

ところでみなさんこの手の看板は熟読しますか?よく読み、よく考えますか?

私はNOです。「とりあえず写真だけ撮っといて、あとで家帰ってからゆっくり読もう」と思っちゃいます。しかしやっぱり、その場でよく読み、意味についてよく考えるべきでしょう。後からよく読んで、なんだそうだったのか!と後悔しないために。

この日は暑く(ずっと暑い)、石段を登ったり降りたりでくたびれたので、私はよく読まなかった。ここでよく読んでおくべきだったのは、「木の高さが15m、枝張りが30m」というあたり。「日本一の大木」と云う割には、「高さ15m」って、そんな大したことないですよね。しかし、高さが15mで枝張りが30mということは、木の高さよりも枝の広がりのほうがずっと広いということで、それ相応の樹形を想定して見にいき、写真を撮るべきだった。なんとなーく、深く考えずに「日本一の大木なんだかrすごい高さがあるんだろう」みたいな先入観で挑んだのは間違いだった。

|

|

| せっかく石段を登って鳥居にとりいにとりついたのに、鳥居の先はまた下り階段。なんてこった。 | |

|

|

|

くだるとその先にまた上りの石段が見える。ええい! さらに随神門らしきものが見えます。 | |

| |

| |

| 最初にバス通りに面した石段を眺めた時の印象からは、ずいぶん奥まったとこまで石段が続いています。 | |

| |

| というわけでようやく社殿の前に到着です。 |

|

社殿の前の柱の礎のところにトカゲがいました。神の使いか! |

|

狛犬。 長年の風雨に晒された結果、かなり摩耗しているのと、苔的なものが生えたことによって、もはや「狛犬」と判別するのが難しい。隣に狛仔犬がいるのでかろうじて、あ、これ狛犬なんだ、とわかる。 |

![]()

鎌倉幕府を潰そうという後醍醐天皇の陰謀が身内の密告で発覚すると、後醍醐天皇は捕縛されて隠岐島へ島流しにされた。承久の乱のときの後鳥羽上皇と一緒である。しかし後鳥羽上皇と違うのは、後醍醐天皇は本土に帰ってきた、ということだ。

このとき船で後醍醐天皇が到着したのが、このあたりの海岸である。その場所にはいくつもの候補地があるのだが、加勢蛇川の河口にはかつて「方見」という入り江があって、そこに後醍醐天皇が入ったという記録がある。方見はいまの琴浦町の中心地だ。ビジネスホテルもある。

そのあと後醍醐天皇は、琴浦の西隣、名和の土豪・名和長年に迎えられ、いったん船上山という岩山に行宮をつくって立て籠もる。船上山は大山の峰の端部にあって、三方が300メートルぐらいの絶壁になっている天険の要害だった。

その行宮に、この春日神社の神主が神幡を献上したという。そのとき持参した神幡というのは使い古しのものだったので、後醍醐天皇は春日神社のあたりを「古布」(こう)という地名で呼ぶように命じたとされている。(もしかして皮肉のつもりだったのか?)

「古布庄」というのは宮内村を含むこの春日神社一帯の古名で、明治時代には左右両岸の村が集まって「古布庄村 」を名乗った時期もある。このときに村役場ができたのが「古長」という場所で、春日神社の対岸にあたる。古長という地名も、宮内村の対岸の「古布地村」と「長房村」が明治初期に合併してできた合成地名である。古布庄村は戦後に合併によって東伯町の一部となり、平成の大合併で琴浦町の一部となったのである。

|

|

| さて、これが「伯耆の大シイ」。 崖の途中に生えているのを下から見上げた所。 看板に書いてあった通り、高さは15mどまりだが、枝が30mの広がりを持っているために、どうやって写真を撮ればいいのかよくわからない。 照葉樹のことはよくわからないが、文献を見ると「樹形がよい」とかかれている。こぶこぶしているように見えるけれど、私にはこれがいいんだか悪いんだかはわからない。 よそのサイトの情報では、平成元年の時点では「日本一」のサイズだったそうだが、その後、伊豆諸島の御蔵島や福井県舞鶴市(舞鶴市は福井であるべきだ)の成生岬でもっと大きいものが見つかってしまい、ここは「日本一」ではなくなったそうだ。 |

![]()

| これが鳥取県内で最も美味しいものTOP3の一角、白バラコーヒーだ。 あとの2つは、二十世紀梨と夏輝である。あと風呂敷饅頭とスイカとのどぐろとあごちくわと、それから、 |

|

【鳥取県神社庁誌データ】

| 名称 | 春日神社 | No | ||

| 所在 | 鳥取県東伯郡琴浦町宮場75 | TEL | ||

| FAX | ||||

| 例祭日 | ||||

| 社格 | 旧村社 | |||

| 祭神 | 春日神(天兒屋根命) | |||

| 武甕槌命 | ||||

| 斎主神 | ||||

| 比?盗_ | ||||

| 交通 | 琴浦町営バス東伯線「伯耆ノ大シイ」バス停前徒歩1分 JR山陰本線「浦安」駅から約9km |

|||

| 社殿 | ||||

| 境内 | ||||

| 氏子世帯 | 崇敬者数 | |||

| 摂末社 | ||||

| 備考 | ||||

| 西暦 | 元号 | 和暦 | 月 | 日 | 事項 | 備考 |

| 859 - 877 |

貞観 | 大和国三笠山の春日大社から勧請して建立される。 | ||||

| 1313 - 1321 |

後宇多天皇が院政を行った頃まで、都から勅使が下向して盛大に祭りを行った。 | |||||

| 1333 | 元弘 | 3 | 閏2 | 26 | 隠岐島を脱した後醍醐天皇が加勢蛇川の河口・方見に入る。 | |

| 1333 | 元弘 | 3 | 船上山に立てこもった後醍醐天皇のもとへ、春日神社の神主が神幡を一流献上。後醍醐天皇から「古布」の地名を賜る。 | |||

| 江戸時代は春日大明神として周辺5ヶ村の総産土神となる。 | ||||||

| 1873 | 明治 | 6 | 宮内神社に改称。 | |||

| 1877 | 10 | 宮内村が馬場村と合併して宮場村となる。 | ||||

| 1889 | 22 | 宮場村など7ヶ村が合併して古布庄村となる。 | ||||

| 1915 | 大正 | 4 | 法万村の馬坂神社、上法万村の今村神社、八反田村の深田神社、馬場村の吉原神社、谷下村の上埜神社を合祀する。 | |||

| 1933 | 昭和 | 8 | 春日神社に改称。 | |||

| 1937 | 12 | 境内のシイが「伯耆の大シイ」として国の天然記念物になる。 | ||||

| 1954 | 29 | 古布庄村などが合併して東伯町となる。 | ||||

| 1989 | 平成 | 1 | 「伯耆の大シイ」が日本一の巨木に認定。 | |||

| 1990 | 2 | 「伯耆の大シイ」が「新日本名木百選」に選ばれる。 | ||||

| 2004 | 16 | 東伯町と赤碕町が合併して琴浦町となる。 | ||||

【参考資料】

![]() 『鳥取県の地名(日本歴史地名大系)』(平凡社、1992)

『鳥取県の地名(日本歴史地名大系)』(平凡社、1992)

![]() 『日本地名大辞典31 鳥取県』(角川書店、1982)

『日本地名大辞典31 鳥取県』(角川書店、1982)

![]() 『鳥取県大百科事典』(新日本海新聞社、1984)

『鳥取県大百科事典』(新日本海新聞社、1984)

![]() 『鳥取県の歴史散歩』(山川出版社、2012)

『鳥取県の歴史散歩』(山川出版社、2012)

![]() 『山陰 鳥取・島根 巨樹・名木巡り』(牧野出版、1989)

『山陰 鳥取・島根 巨樹・名木巡り』(牧野出版、1989)

【リンク】

*巨樹と花のページ(伯耆の大シイ)

*カワリバ(加勢蛇川)

参拝日:2013年08月09日

追加日:2017年02月17日