| TOPページへ戻る | |||||

| 鳥取県 | 鳥取市 | 邑美郡 | - | 因幡国 | |

| 樗谿神社(鳥取東照宮) | - | ||||

| - | |||||

| - | |||||

| 旧県社 | |||||

| - | |||||

| 鳥取城の東で徳川家康を祀る神社。鳥取の各地に伝わる麒麟獅子舞のルーツでもある。 | |||||

| 創建 | 慶安3年(1650年) | ||||||

| 所在 | 鳥取県鳥取市上町87 | ||||||

| 祭神 | 東照大権現 | ||||||

| 池田忠継・池田忠雄・池田光仲・池田慶徳 | |||||||

| 「東照大権現」は、徳川家康を神格化したもの。 | |||||||

| 池田光仲は初代鳥取藩主にして東照宮の建立者、忠雄はその父。忠継は忠雄の兄。慶徳は最後の藩主。 | |||||||

| 社格 | 県社 | ||||||

| 例祭 | |||||||

| 鳥取県の県庁所在都市である鳥取市は、千代川という一級河川の河口近くの右岸に発展した城下町である。鳥取城は、いまの鳥取市街地の東側にある久松山(標高263メートル)にあった。久松山の南北にはいくつかの小高い山があり、そのうち源太夫山(標高189メートル)と久松山とのあいだの一帯を「樗谿

(おおちだに、おうちだに)」と呼んでいる。 ただし、この神社が建立された江戸時代初期の当時は「大日谷」あるいは「王寺谷」「王子谷」と呼ばれていた。これは読みとしては「おうじだに」なので、「おうちだに」とは通じるところがある。また「御宮谷」という呼び方もあったが、これは東照宮があったからだろう。 |

|

ここは明治時代から「樗谿神社」となっていたが、平成23年(2011)年に古来の「東照宮」に戻して「鳥取東照宮」に改称した。

もとの東照宮は鳥取藩の初代藩主、池田光仲が創建したもの。光仲は徳川家康の曾孫だった。鳥取藩は、1600年に池田家、1617年に池田宗家、1632年に池田分家が入封していて、みんな一族ではあるんだけど系統が違う。この池田光仲は、1632年の池田家分家の「初代藩主」。その前の池田宗家の鳥取藩主は池田光政。同じ池田光某なので藩を継承しているように見えるけれど、実際には異なる家が国替えによって出たり入ったりしている。

「1632年に入封」と書いたけれども、光仲はその時まだ2歳だったので、本人は江戸の屋敷で育っており、実際に光仲が鳥取の地に赴いたのは元服後、1648年のことだったそうだ。

| 鳥取市の市街地の北東部には、市のシンボルである久松山(263メートル)が聳えている。久松山には、戦国時代に因幡守護の山名氏が城を築き、これが鳥取城となった。豊臣秀吉が中国地方を攻略すると、因幡国東部の岩美には旧山名系の垣屋氏(1万石)、鳥取城には秀吉直下の宮部氏(5万石)、因幡国西部の鹿野には旧尼子系の亀井氏(1.5万石)が入った。 関ヶ原の合戦では鹿野の亀井氏だけが東軍に属し、宮部・垣屋氏は西軍についた。しかし関ヶ原での本戦が東軍の勝利に終わると垣屋氏は逃走、宮部氏は鳥取城に篭り、これを亀井氏が攻略した。戦後、亀井氏はおおいに加増され、江戸時代になると4万石の鹿野藩となった。一方、鳥取城には実力者池田氏の一族が6万石で入った。 池田氏は織田信長の重臣池田恒興によって飛躍した家柄である。しかし信長の死後、跡目をめぐって起きた豊臣秀吉と徳川家康の衝突で、小牧・長久手の合戦のなか池田恒興・元助父子が討ち死にし、次男の池田輝政が家督を継ぐ。その後、秀吉と家康のあいだで和議が成立すると、輝政は秀吉の仲立ちで家康の次女督姫を娶り、家康の娘婿となった。このとき輝政は、父を討ち取った武将を呼び出して面会したが、彼が5000石しか領地を持たない身分だと知ると、父の首にはもっと値打ちがあるはずだと家康に言上し、最終的に相手は7万2000石を与えられた。 秀吉の死後、輝政は石田三成と対立し、結果として東軍に与した。そして関ヶ原の合戦ののち、山陽道の要として姫路に50万石を与えられる。国宝姫路城は池田輝政によって今の姿になったのである。このほか輝政の一族にも要地が与えられ、次男には岡山28万石、三男には淡路6万石、そして弟に因幡6万石が与えられた。一族あわせると100万石となり、「西国将軍」の異名をとった。池田家は外様であったにもかかわらず、徳川一門と同等の特権を与えられ「葵の御紋」の使用すら認められた。 しかし2代目の利隆が早死にすると、3代目池田光政はまだ幼少で、重要地姫路を治めるには心もとないという理由で鳥取32万石へ国替えになった。光政の「光」は徳川家光からの偏諱を拝受したものである。池田家一党は鳥取に移ったが、豊かだった姫路と比べると鳥取は数字上の石高以上に貧しかった。そのうえ50万石時代の家臣が皆従ってきたので、32万石では養いきれない。光政は徹底した倹約を行うとともに、鳥取の発展のために様々な施策を行った。これがいまの鳥取市の発展の基礎になったのである。 寛永9年(1632年)に、こんどは岡山の池田家で代替わりがあった。しかしこちらも後継ぎが幼少とのことで、鳥取藩の池田光政が岡山に移り、岡山の池田光仲が鳥取に入った。以後、明治維新まで鳥取藩は池田光仲の子孫が治めた。

なお、池田忠雄は、兄の忠継が当主になったあと若死にして子がなかったためにその家を継いだ。だから親子関係ではなく、当主の先代関係でいうと、光仲の先代は父の忠雄、その先代は兄の忠継ということになる。そのために、のちに光仲、忠雄、忠継の3名も東照宮に合祀されたのである。 | |||||||||||||||||||

樗谿川(行政上の法律的位置づけは、河川法上の「川」ではなく、「雨水排水設備」の扱いになっている)の谷あいには、鳥取市の歴史博物館、樗谿公園、神社庁、樗谿神社(鳥取東照宮)などが設けられている。

| そもそも「樗谿(おうちだに)」とはどういう意味だろうと調べてみた。 「樗」というのはセンダンの木の異称だそうだ。 センダン(栴檀)は初夏に淡い紫色の花を咲かせる木で、葉や木材は芳香を放つそうだ。これが除虫作用があり、樹皮も煎じて虫下しの生薬として利用されるのだという。 なお、文学では「栴檀」がしばしば登場するが、これは香木でよく知られるビャクダン(白檀)のことで、ビャクダンとセンダンは別の木。 |

|

|

ここで樗谿川をわたり、境内へ。 写真ではわかりにくいが、茶屋がある。 |

|

その脇には鳥取県神社庁が併設されている。 お城のそばや県庁のそばの公園にはその県の護國神社が併設されているのが定番だけど、鳥取の場合はそうではない。 鳥取県護国神社は、ここから結構離れた、鳥取砂丘の片隅にある。 |

ほとんど寺の山門のような感じ。

両側のスペースに仁王像とかがいそうな気配。

ふつう、神社の門を「随神門」と言うけれど、

こういう神仏習合的な東照宮みたいな場合にはなんと呼ぶんだろう。

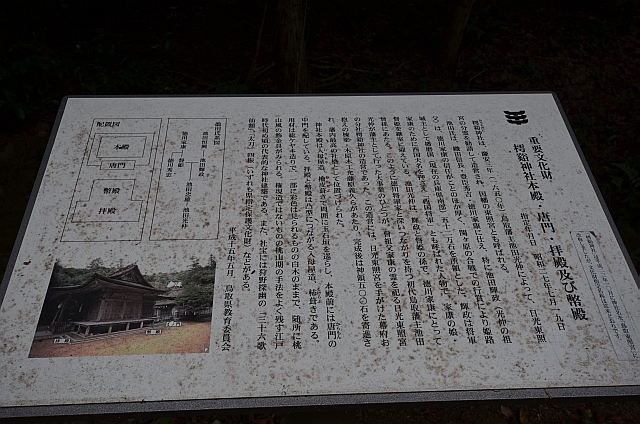

この門の手前に説明板がある。

んだけども、詳しい説明がないままここにこの説明板を置くと、

この山門が重要文化財の「唐門」なのかな?とか思っちゃうじゃないか。

|

| 重要文化財 樗谿神社本殿・唐門・拝殿及び幣殿 指定年月日 昭和二七年七月一九日 樗谿神社は、慶安三年(一六五〇年)鳥取藩主池田光仲によって、日光東照宮の分霊を勧請して造影され、因幡の東照宮とも呼ばれる。 池田氏は、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康に仕え、特に池田輝政(光仲の祖父)は、徳川家康の信任がことのほか厚く、関が原の合戦での行賞により姫路城守として播磨国(現在の兵庫県南部)五十二万石を所領とした。輝政は将軍家康のために西国大名を押さえ「西国将軍」とも呼ばれた人物で、家康の娘督姫を継室に迎えている。池田光仲は、輝政と徳姫の孫で、徳川家康にとって曾孫に当たる。このように徳川将軍家と深いつながりを持つ初代鳥取藩主池田光仲が藩主として行った大事業の一つが、曽祖父家康の霊を祀る日光東照宮の分社樗谿神社の造営であった。この造営には、日光東照宮を手がけた幕府お抱えの棟梁・木原木工允藤原義久らがあたり、完成後は神領五〇〇石を寄進され、藩内最高の社稷として位置づけられた。 神社本殿は入母屋造、檜皮葺きで紙面に玉石垣を巡らし、本殿前には唐門の中門を配している。拝殿と幣殿は凸型につながる入母屋造、柿葺きである。用材は総ケヤキ造りで、一部に彩色は見られるものの白木のままで、随所に桃山風の飾金具が見られる。権現造ではないものの桃山期の手法をよく残す江戸時代初め頃の代表的な神社建築である。また、社宝には狩野探幽の『三十六歌仙額』、『太刀』四振 (いずれも県指定保護文化財)などがある。 平成十五年五月 鳥取県教育委員会 |

門をくぐると石灯籠ストリート。

| 灯籠の数に何か裏設定があるのではないかと思うけれど、よくわからない。

石灯籠を奉納したのは、池田光仲公の家老以下重臣14名で、全部で20基奉納されたそうだ。 そのほかに本殿の前、左右に配されている石灯籠は、光仲の子である新五郎が奉納した。 |

|

これが拝殿。

徳川家の葵の御紋が見える。

ここまでのもったいぶったアプローチからすると、

案外、ふつうの社殿という印象。

東照宮だし、もっととんでもない豪壮なのが出てくるかと思った。

『因府録』の記録では、社殿を立てるための檜は、智頭で伐採されたものだそうだ。立派な大木だったので、1本の木で全てをまかない、材料が余るほどだったという。

建設の指揮を執ったのは、家老だった荒尾成直(但馬守)。鳥取藩は因幡国・伯耆国の2ヶ国を領有して東西に広かったのだが、因幡国の東にある鳥取城では、伯耆国を直接治めるにはちょっと遠かった。そこで、伯耆国の中心都市である倉吉や米子には城代をおき、その人物に為政を委ねた。これを「自分手政治」と呼んでいるのだが、荒尾成直は、自分手政治で米子の支配を任された人物である。

実際の建築には、日光東照宮の造営に携わった棟梁、木原木工允を招聘して建てさせたという。

|

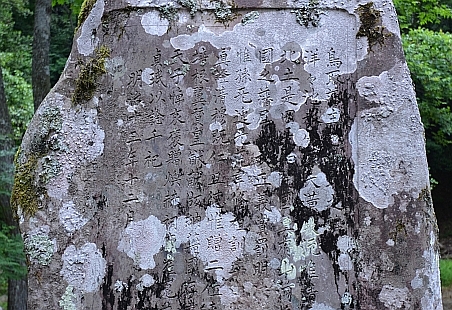

拝殿の裏手。 石碑があるので近づいてみたが |

|

漢文でちょっと読む気がしない。 鳥取県藩士がどうのなどと書かれている。 日付は明治12年。 |

|

本殿の前に石灯籠が2基ある。 これが池田光仲公の子、池田新五郎が奉納したもの。 新五郎はのちに父の跡を継ぎ、2代藩主池田綱清となる。 |

|

それほど華美ではない本殿。 まわりの柵に朱塗りされていたっぽい形成が。 |

|

| 御朱印。 | |

| お守り |  |

『因幡民談記』(1688年)の記述によれば、当初の計画では樗谿ではなく、もうひとつ久松山に近い栗谿(栗谷)に建設する予定だったという。栗谷は、いまでこそ「どんつき」だが、かつては栗谷から太閤ヶ平(鳥取城攻めのときの秀吉の本陣)、百谷、榎峠と越えて塩見方面(福部村)へ向かう道筋だった。しかし栗谷よりも樗谿のほうが谷の奥行きがあって広いので、こちらに変更になったそうだ。樗谿では、「土を運び地を平にし、石を破て甃(いしだたみ)とし、山を崩して廟地を広め、沢を埋めて廟前とす」というような土木工事が行われたと記録されている。

詳しくは下の年表を参照してもらいたいが、東照宮の建物が完成したのは慶安三年(1650年)の春だった。このときに、池田光仲の重臣たち14名が石灯籠を20基奉納した(4月17日)。随神門をくぐったあとに石灯籠ストリートがあったが、あれがこのときの石灯籠だそうだ。そのほかに、光中公の嫡子・池田清五郎(のちの2代目藩主池田綱清)が石灯籠を2基奉納していて、これは本殿前に配置された。家老を務める荒尾家からは、荒尾成利(荒尾成直の父)が手水鉢を、荒尾嵩就(成利の弟)が唐銅の花瓶を献上したそうだ。

この荒尾家は累代に渡り池田家に忠義を尽くした。そもそも池田家当主の忠雄が死んで、光仲がまだ3歳だった時に、下手をすると大幅に減封される可能性があったのだが、荒尾嵩就が幕府に働きかけをして因幡伯耆2ヶ国を賜ったのである。荒尾家は、成利の系統が米子を任され、嵩就の系統が倉吉を任された。いずれも現在の鳥取県のNo2、No3都市である。荒尾家は明治維新まで鳥取藩の重臣として続き、維新後は男爵家となった。

東照宮の神主は、栗谷にある長田神社の神職の永江氏が代々務めた。また、東照宮の管理を行うために別当寺の淳光院という寺が興され、500石をあてがわれているが、この淳光院の住職・栄春は、徳川家康に仕えた僧、天海の弟子だったそうだ。ちなみにこの500石は「富安村」から取り立てられた年貢で賄われたのだが、この富安村はいまの鳥取駅の南口(裏口)一帯にあたる。スーパーホテルとか東横インとかアパホテルとかが立ち並ぶ、あのあたりだ。

東照宮の完成に話を戻すが、器(建物)が4月に完成したものの、魂(分霊)が因幡に到着したのは9月になってからだった。9月12日に因幡国に分霊が入り、16日に遷宮行列が行われ、17日に祭祀が行われた。これにより、9月17日が東照宮の例祭日(御幸神事)となった。

(※肝心なことだが、この日付が「旧暦」なのか「新暦」なのかは、よくわからない。)

この2年後、承応元年(1652年)が、最初の御幸神事(例祭)が行われた年である。これは、神輿を中心に、騎馬武者420騎、町人の練物行列などからなる大行列で、踊りや音楽も伴う賑やかなものだったそうだ。全藩士と城下の町民が総出で行うこの神事は、これ以降恒例となった。

この神輿行列に際して行われるようになったのが麒麟獅子舞である。麒麟獅子舞は、今は鳥取各所の神社の祭りで行われていて、あちこちの神社の麒麟獅子舞が伝統芸能として民俗文化財に指定を受けたり、保護されているものだ。

神輿を担ぐ人夫は邑美郡・法美郡・高草郡(ひどく大雑把に言うと、いまの平成の大合併後の鳥取市全域に相当)から集められた。徳川家康死没から250年になる慶応元年(1865年)には二百五十年神忌が行われ、このときの祭礼には町人550人による行列が行われたそうだ。こうした壮麗な祭りは、鳥取藩主池田家が徳川将軍家に連なる家柄であることを内外に誇示する効果があったという。

なお、行列の行き先は、袋川(新袋川)が千代川に合流するあたりにある「古市」(いまの古市地区)だった。ここはかつて「古海河原」と呼ばれていて、千代川の渡し場があったほか、藩士の調練を行うために弓射場、騎射場、馬場、水練場などがあった。鷹狩なども行われていたほか、祭りに際して行われる競馬や騎射大会には多くの見物客が集まったという。この広場は様々な催し物に利用されており、各寺の寄り合い、祭り、相撲、芝居、花火などが行われ、一揆の集会所にさえなったという。いまは古海河原に両岸を結ぶ千代大橋・千代橋が架けられているほか、山陰本線もここを渡っている。

ところで、例祭日はもともと9月17日と定められていたのだが、明暦元年(1655年)からは、参勤交代で藩主がいない年(すなわち2年に1度)は御幸神事を4月17日に行うことになった。まもなく1667年からは再び9月17日に固定となり長く続くが、幕末の1864年に4月17日に変更になった。(なぜこの時に変更になったのかはよくわからないが、1862年に参勤交代が緩和されており、そこらへんとの関係があるのだろう。ただしこの頃はもういわゆる幕末の動乱のさなかで、1860年桜田門外の変、1862年坂下門外の変、1863年薩英戦争、1864年蛤御門の変、などなどいろいろめちゃくちゃになっている時期である。)

![]()

この際に、従前の東照大権現(徳川家康)に加えて、初代藩主の池田光仲、その父である忠雄、その先代当主で忠雄の兄である忠継が合祀された。大政奉還の時の、すなわち鳥取藩の最後の藩主は池田慶徳といい、12代目藩主である。ちなみに、おそらく歴史上、ほとんど無名だと思うが、実は徳川慶喜の兄だ。いちおう戊辰戦争では官軍として東北に出兵もしている。

池田慶徳は、版籍奉還の後は鳥取知藩事を務めた。しかしまもなく引退するのだが、そうすると鳥取県は島根県に編入されてしまう。全国的には誰も知らないだろうが、鳥取県民は全員知っているのだが、鳥取県はかつて全域が島根県の支配下におかれた屈辱の時代があったのだ。池田慶徳は明治10年(1877年)に病没、翌年に慶徳も樗谿神社に合祀された。その数年後に鳥取県は島根県から独立を果たしている。

【鳥取県神社庁誌データ】

| 名称 | 鳥取東照宮(樗谿神社) | No |

|

|

| 所在 | 鳥取県鳥取市上町87 | TEL | ||

| FAX | ||||

| 例祭日 | ||||

| 社格 | 県社 | |||

| 祭神 | 徳川家康 | |||

| 池田光仲・忠雄・忠継・慶徳 | ||||

| 交通 | ||||

| 社殿 | ||||

| 境内 | ||||

| 氏子世帯 | 崇敬者数 | |||

| 摂末社 | ||||

| 備考 | ||||

| 西暦 | 元号 | 和暦 | 月 | 日 | 事項 | 備考 |

| 1616 | 元和 | 2 | 4 | 17 | 徳川家康が死没。 | |

| 1632 | 寛永 | 9 | 鳥取藩に池田光仲が入封。(初代鳥取藩主) ただしまだ2歳だったので光仲自身は江戸屋敷に在住。 |

|||

| 1636 | 寛永 | 13 | 日光東照宮が完成。 | |||

| 1639 | 寛永 | 16 | 栗谷に長寿院を建立し、天海の弟子、栄春を江戸から招聘する。 | |||

| 1648 | 慶安 | 1 | 元服した光仲が鳥取に入る。 | |||

| 長寿院で家康の三十三回忌を行う。 幕府に東照宮勧請を願い出て認められる。 |

||||||

| 1649 | 慶安 | 2 | 大日谷に因幡東照宮を建立。 | |||

| 1650 | 慶安 | 3 | 4 | 廟社が落成。 | ||

| 4 | 17 | 重臣14名が石灯籠20基を奉納。 | ||||

| 9 | 12 | 日光東照宮の分霊が因幡国に到着。 | ||||

| 9 | 16 | 遷宮行列、鎮座祭。 | ||||

| 9 | 17 | 最初の祭祀が執行される。 | ||||

| 1652 | 承応 | 1 | 9 | 17 | 初めての御幸神事。以後、9月17日が例祭となる。 | |

| 1653 | 承応 | 2 | 社領を管理する別当寺の淳光院(現在の大雲院)に500石が与えられる。 淳光院は、家康に仕えた僧・天海の弟子である。 |

|||

| 1654 | 承応 | 3 | 11 | 17 | 社領が邑美郡富安村と定められる。(現在の鳥取駅南口の一帯。) | |

| 1655 | 明暦 | 1 | 4 | 17 | 藩主が参勤交代で江戸にいるため、祭りが4月17日に行われる。 | |

| 1667 | 寛文 | 7 | 9 | 17 | 以後、参勤交代に関わらず例祭は9月17日となる。 | |

| 1864 | 元治 | 1 | 例祭が4月17日となる。 | |||

| 1869 | 明治 | 2 | 神仏分離により、別当寺大雲院の管理を離れる。例祭も行われなくなる。 | |||

| 1874 | 明治 | 7 | 樗谿神社に改称。 池田忠継、忠雄、光仲を合祀。 県社に列せられる。 |

|||

| 1878 | 明治 | 11 | 池田慶徳を合祀。 | |||

| 2011 | 平成 | 23 | 鳥取東照宮に改称。 | |||

| 2015 | 平成 | 27 | 全国東照宮四百年祭。 |

【参考資料】

【リンク】

*

参拝日:2015年06月18日

追加日:2017年02月17日