| TOPページへ戻る | |||||

| 鳥取県 | 岩美町 | 岩美郡 | 因幡国 | ||

| 宇治神社 | - | ||||

| - | |||||

| - | |||||

| - | |||||

| - | |||||

| 岩井温泉を拓いたという藤原冬久の故郷、山城国の宇治に由来する八幡宮社。 | |||||

| 創建 | |||||||

| 所在 | 鳥取県岩美郡岩美町宇治 (岩美郡岩井町大字宇治字宮下屋敷) |

||||||

| 祭神 | 誉田別命 | ||||||

| 誉田別命(ほむたわけのみこと)は、応神天皇の神称。応神天皇は武神として名高い神功皇后の子であり、母とともに八幡神として崇められている。 | |||||||

| 社格 | |||||||

| 例祭 | 4月15日 | ||||||

鳥取県東部にある岩井温泉は、県内では最も古い歴史をもつ温泉地で、『延喜式神名帳』では有馬温泉、道後温泉などと並んで「八古湯」の一つにも挙げられている。開湯は平安時代の貞観元年(859年)と伝わり、旧山陰道沿いに温泉宿場が形成されて賑わった。江戸時代には鳥取藩主池田氏専用の湯船も設けられ、湯治に訪れたという。

その温泉を拓いたという伝説があるのが藤原冬久なる公家である。平安時代初期に、藤原北家の出自で太政大臣を務めた藤原冬嗣(775-826)という公卿がおり、冬久はその子孫だという。

冬久はもともと京都・山城の宇治に住んでいたが、重篤な皮膚病(天然痘とも)を患い、人前に出るのも憚られるような酷い痘痕に悩まされるようになった。世をはかなんだ冬久は京都を離れ流浪の旅に出ると、岩井の地に流れ着いた。そこで神託があり、温泉を発見する。湯に浸かると皮膚の病が癒えたことから、岩井温泉が拓けたのだという。

冬久はその地に住み着き、地元民の指導者となった。その住地は故郷の名をとって「宇治」と呼ばれるようになり、冬久は「宇治長者」の名で崇敬された。宇治の地名は『和名類聚抄』(931-938年頃成立)にも巨濃郡の一郷として記載されている。

| 古代に五畿七道の一つとして成立した山陰道は、京都から但馬国を経て因幡国、伯耆国、出雲国へ通じていた。だが、但馬国と因幡国の国境である蒲生峠を越えたあと、因幡国の国府(現在の鳥取市国府町)までどのようなルートだったのかはよくわかっていない。 『延喜式』などでは、蒲生峠の越えたのち、「山埼」、「佐尉」の2駅を経て国府に至るという。この2駅がどこにあったのかは不明で、おおまかには2つの説がある。一つは、蒲生峠を越えて因幡国に入ったあと、すぐに十王峠の山越えをして袋川の上流の雨滝に抜け、そこから袋川沿いに国府を目指したという山廻りルート。もう一つの説は、蒲生峠から蒲生川沿いに河口近くまで下り、駟馳山峠を越えて塩見川の畔にはいり、そこから塩見川沿いに榎峠を越えて国府へ入るというものである。 後者のルートでは、巨濃郡の郡衙のあったとされる石井(岩井)を通るほか、塩見川付近には数多くの古墳があり、神功皇后が立ち寄って応神天皇を産んだとされる地もある。現在の山陰道である国道9号線や、国鉄山陰本線もこのルートを通っている。 |

|

▲岩井温泉付近の蒲生川 |

|

| この蒲生川の中流から上流にかけて広がる巨濃郡は、古代から中世にかけて、京都・石清水八幡宮の荘園だった。鎌倉時代後期の永仁元年(1293年)に伏見天皇が発した綸旨のなかで、「因幡国宇治庄」を石清水八幡宮に安堵することが記されている。 南北朝期の観応元年(1350年)には、足利尊氏が「因幡国宇治郷」の3分の1の地頭職を配下に授けた記録があり、さらに下って戦国時代の天正8年(1580年)には因幡守護だった山名豊弘が配下の中島四郎左衛門に「因州巨野郡宇治」を与えた記録がある。 |

宇治地区の西の外れに参道がある。

この写真だといかにも「村のはずれ」という雰囲気だけど、

参道の左側の緑地は民家の庭先。

実際には宇治地区のほぼ中央に参道がある。

|

宇治神社の境内と、お隣の長安寺の境内がつながっている。 長安寺も藤原“宇治長者”冬久が建立したお寺であり、要するに明治の神仏分離以前は一体のものだったのだろう。 神仏分離の結果として神社単独の参道を作る必要が発生し、その結果としてここに参道と鳥居が新しく誕生したのだろうと思う。 |

||

|

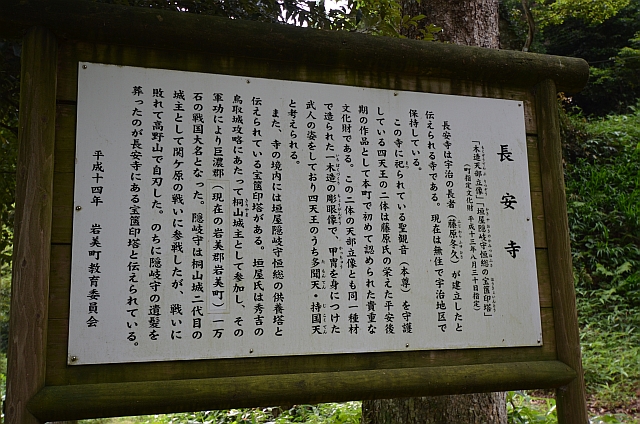

こちらがその長安寺の参道。 道幅や長さは宇治神社と大差ないけれど、鳥居がないぶんだけ殺風景に見える。 長安寺は、戦国時代にこの地域を治めた垣屋恒総にゆかりのある寺。 |

||

|

これがそのお堂です。 | ||

|

本堂の建築記念碑。 | ||

|

|||

|

垣屋氏というのは、室町時代初期から中期に栄華を誇った山名氏の家臣だったらしい。山名氏の本拠は但馬国にあり、岩美のある巨濃郡は但馬国に隣接する地域である。 しかし戦国時代に入って山名氏が没落すると、鳥取は毛利氏、尼子氏、旧山名氏の残党が割拠した。これを毛利氏が制する頃に豊臣秀吉がやってきて、垣屋氏は秀吉に臣従した。 (戦国大名研究「垣屋氏」 参照) |

||

|

というわけでこれ(たぶん写真の右側)がその宝篋印塔(たぶん)。 伝承は垣屋恒総の宝篋印塔ということになっているが、実際の様式は鎌倉時代か南北朝時代中期のものだといい、時代が合わないという。 | ||

実際には、長安寺の境内と宇治神社の境内は繋がっていて、

寺の建物の隣に神社の建物が建っているのだけれど、

気持ちの問題としていったん参道に戻る。

| 参道の手前には大きな常夜燈も置かれている。 |  |

| 鳥居の裏にあった石碑。 「 上田二反四畝廿七歩 寄付者 小谷たき」 と読める。 「上等な田んぼを、 2反4畝27歩(≒2469.5平米) 寄進した」 ということなんだろう。 「小谷」姓のお名前は、御湯神社 の碑文にも出てきたので、地元の有力者なんだろうねえ。 |

|

| 神社は蒲生川の右岸の河岸段丘上にある。 本来は、安全な場所ということでの丘の上のはずだけど、そこが急傾斜崩壊危険区域に指定されるというのはなんだかなあ。 ついでに、このあたりは「宮ノ下」という小字のようだ。まさにそのまんま。 |

|

| 石段の途中で振り返って集落を望む。 |  |

| 石段を登っていくと、森の木に阻まれてもう遠望はできない。 |  |

| 途中にあった石灯籠。 「明治41年?月」とある。 もう一面には、 「○○河原村」と書いてあるようなきがするけど、よくわからない。「当」「岡」にも見えるし。 ここは江戸時代は「宇治村」だし、明治41年には岩井町なので、ここではない遠方だろうか。今は鳥取市に編入された河原町が、明治41年には「河原村」だったけども、関係があるのかなあ? |

|

これが社殿。

向かって右奥には建物が見えているけども、

その向こう側が長安寺。

宇治は鎌倉時代から室町時代のあいだ、京都・石清水八幡宮の荘園がおかれていた。だからその中心地の宇治地区に八幡宮があるのは自然の成り行きである。『因幡志』(1795年)によれば、宇治八幡宮の祭日は8月15日で、おとなりの長安寺には聖観音、地蔵菩薩、毘沙門天像があったという。

![]()

【鳥取県神社庁誌データ】

| 名称 | 宇治神社 | No |

|

|

| 所在 | 鳥取県岩美郡岩美町宇治609番 | TEL | ||

| FAX | ||||

| 例祭日 | ||||

| 社格 | ||||

| 祭神 | ||||

| 交通 | ||||

| 社殿 | ||||

| 境内 | ||||

| 氏子世帯 | 崇敬者数 | |||

| 摂末社 | ||||

| 備考 | ||||

| 西暦 | 元号 | 和暦 | 月 | 日 | 事項 | 備考 |

| 811 | 弘仁 | 2 | 藤原冬久が御湯神社を創建。 | |||

| 1868 | 明治 | 1 | 八幡宮から宇治神社へ改称。 | |||

【参考資料】

【リンク】

*おかしな世の中(宇治神社)

参拝日:2015年06月16日

追加日:2017年02月16日