| TOPページへ戻る | |||||

| 鳥取県 | 大山町 | 西伯郡 | 旧名和町 | 伯耆国 | |

| 氏殿神社 | - | ||||

| - | |||||

| (元・県社) | |||||

| - | |||||

| - | |||||

| 名和神社の元宮である。境内には鳥取藩が藩主12代の歳月をかけて完成させた石碑が。 | |||||

|

氏殿神社 |

名和長年は地元の名和でほそぼそと崇敬されていたのだが、国費で立派な神社が作られることになった。それで生まれたのが名和神社であり、この氏殿神社は名和神社が出来る前まで「ほそぼそと祀られていた」頃の社である。

|

|

|

所在 |

鳥取県西伯郡大山町名和字坪田 |

|

創建 |

承応年間から明暦年間(1652 -

1658) 当地への遷座は延宝5年(1677)10月 |

|

祭神 |

|

| 名和長年 | |

| (名和長年について詳しくは名和神社参照。) 後醍醐天皇に重用された4人の武将・公卿をまとめて「三木一草」という。楠木正成(クスノキ)、結城親光(ユウキ)、伯耆守である名和長年(ホウキ)、千種忠顕(チグサ)の名前からくる語呂合わせだ。しかしこれにあぶれた足利氏や赤松氏が叛旗を翻すと、後醍醐天皇側の武将は足利氏との戦いの中で次々と死んでいった。4人のうち最後に残った名和長年は、負けを悟りつつも最後の忠義をみせるため、京都六条の賊軍(足利軍)に突撃を敢行、三条まで突き進んだところで討ち果たされた。長年の一族もほぼ全て討ち取られ、わずかな者が九州・八代に落ち延びた。 室町時代の伯耆国は、足利氏の重臣・山名氏の支配下にあり、足利氏に弓を引いた名和氏が顧みられることはなかった。江戸時代になると、故郷の名和村の住民が、長年の館の跡地でひそかに祀るようになった。それを見つけたのが鳥取藩池田家の家臣で、当地を含めた三郡の奉行だった大窪友尚である。最期まで君主に忠義を貫いた長年に感銘を受けた大窪は、主君池田光仲の許可を得て、名和長年を祭る小祠を館跡から日吉坂に移した。それがこの氏殿神社である。「氏殿」というのは、地元の人々が長年を「氏の殿」と呼んでいたことからついた名で、江戸時代には「氏殿権現」と称した。歴代の鳥取藩主も氏殿権現を崇敬し、たびたび名和氏を記念する石碑を建立している。 明治維新によって天皇中心の世の中になると、名和長年は忘れられていた勤王の忠臣として、楠木正成とともに脚光を浴びるようになった。はじめ氏殿神社は鳥取県の県社に格付けされたが、格の割に神社が粗末であった。そこで国の英雄である長年を顕彰するため、国費を投じて立派な神社を新しく作ることになり、長年の倉があったと伝えられる長者原に広大な敷地を持つ名和神社が新造された。神社としての格式はそちらに移っていったが、日吉坂の氏殿神社はそのまま残り、現在に至る。これが当社である。 |

|

|

|

| ▲明治時代に新設された名和神社は、国費が投じられて立派な境内が整備された。 | |

「日吉坂」にあったという名和神社の前身、県社氏殿神社を訪ねた。

こんな感じで、うっかりすると見逃しそうなところに入口がある。

| |

| 入り口にきずいて覗き込むと、案内看板があるので何事だと思うだろうが、それにしても「ここが名和神社の元宮だ」と最初から知っている人でもなければ、わざわざこの小路に入っていこうなどとは考えないのではないか。 |  |

| いちおう、町の案内看板がある。 |  |

| 名和神社の立派な参道にくらべると、ほとんどジャングルの獣道みたいな通路。 |  |

通路が折れ曲がったところにこの鳥居が現れる。

表の車道からは見えないところにあるので、なかなか気がつかない。

あと、たぶん土に埋もれているんだろうけど、低い。

身を屈めてくぐる必要がある。

石鳥居には「嘉永七年 甲寅三月」とある。

たしかに嘉永7年(1854年)は甲寅の年であり、当時の「三月」は今の暦では3月末から4月の末までにあたり、ほぼほぼ「4月」だ。

1854年といえばいわゆる幕末にあたる。当時の鳥取藩・池田家の藩主は池田慶徳という。ほとんど知名度はないと思うが、池田慶徳は、最後の徳川将軍・徳川慶喜の実兄である。当時、池田家でも後継ぎがなかったので、水戸藩の徳川斉昭の子を養子として迎えたのである。

石段を登る。

昔はこのあたりを「日吉坂」と言ったそうだが、ここは大山に発する名和川のほとりから、段丘上に登っていく坂道にあたる。坂の下には坪田という地区で、そこに名和川と東谷川の合流地点があって、昔は渡し場だったらしい。

これが社殿。

かつてはここへ歴代の鳥取藩主や西園寺公望も兵を引き連れて参詣し、

明治7年からいちおうこれでも「県社」(明治7年-11年)、「別格官幣社」(明治11年-16年)だった時期があるわけで、いまの名和神社に比べると、たしかに簡素にすぎる。

「県社」なんて嘘じゃないの?と思うレベルだ。

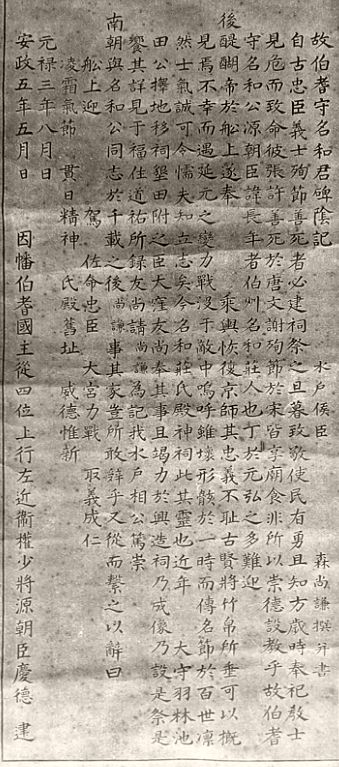

しかし、境内にある石碑が、ちゃんと権威があったことを物語っている。 これこそ大山町の指定文化財、「故伯耆守名和君碑」である。

|

「故伯耆守名和君碑」は、鳥取藩主によって建てられた石碑だ。この石碑には、なんと鳥取藩12代にまたがる長い謂れがある 。 もともと大窪友尚が氏殿権現を見つけたのは偶然だった。奉行を務める地域を巡察していて、たまたま目に止まった小祠があり、何気なく祭神はなにかと訪ねたら名和長年だと聞いてびっくりしたのである。 大窪はこれを初代鳥取藩主池田光仲公に報告し、この日吉坂への遷座の許可を得た。ここにはもともと山王権現が祀られていたとも言う。 |

|

大窪は福住道祐に依頼し、この神社の由緒書きを作ってもらった。福住は大坂で医者を営む傍ら、多くの系譜、軍記を収集して伝記作家として名を馳せていた人物。大窪はかつて大坂の留守居役をしていたことがあり、福住と共に医学を学んだ間柄だったのである。 福住は依頼に応えて『氏殿権現祠堂再興遺造記』を書きあげ、大窪はこれを氏殿権現に奉納した。 さらに大窪は、光仲公の許可を得て、名和長年の顕彰碑を建立することにした。その碑文の作成を福住に相談したところ、福住は森尚謙という人物を紹介した。森は鳥取藩士の孫であると同時に大坂の医者の息子でり、福住から医術を学び、さらに京都で儒学を学んだ人物である。話は前後するが、森はこのあと、水戸光圀(水戸黄門!)に招聘されて水戸へ行き、そこで水戸光圀の代表作である『大日本史』編纂に携わるのである。 さて、そのような人物に依頼した「名和長年の碑文」だが、その文案が完成するまでには十数年の歳月を要した。元禄3年(1690年)にようやく納得の文章ができあがったのだが、その頃既に大窪友尚(1688年没)は故人となっていたために、石碑の話は有耶無耶になって忘れられてしまった。 それから170年後、鳥取藩池田家の藩主が跡継ぎがないまま死んだため、水戸藩主徳川斉昭の子が養子として池田家を継ぎ、12代鳥取藩主池田慶徳となった。この人物は最後の将軍徳川慶喜の兄である。 池田慶徳は、鳥取に入ると、170年前に故郷の水戸藩の森尚謙が作ったという名和長年の顕彰文を発見する。慶徳は、この顕彰文を刻んだ石碑を作り、表書きには自ら『故伯耆守名和君碑』と記し、氏殿権現に建立した。これが安政5年(1858年)のことである。 その後間もなく明治維新があり、慶徳公は鳥取藩最後の藩主となった。初代藩主が手を付けた石碑を最後の藩主が完成させたということになる。 |

境内の中ではないが、その裏手あたりには「的石」がある。

|

|

| 写真の背後に道路のガードレールが見えているが、これが現在の日吉坂の道路。 昔の日吉坂は車が通れないほどの急坂(坂っていうより崖のレベル)で、 徒歩でしか通れなかったので、いまは迂回ルートの車道があるのだ。 氏殿神社や的石はその車道の土手の影になっているので、車で通るぶんにはまず気が付かないだろう。 | |

|

「的石」というのは、名和家の郎党たちはこの石に向かって弓の練習をしたという言い伝えがある大石である。 |

的石 昔、名和公の一族が弓矢の修練に使用した的だと言われている。船上山の合戦に少数の守勢で追手の大軍を撃ち破り、弓の名人と言われた名和公は、五人張りの強弓を引き一矢で敵兵二人を射倒されたという。 名和公が武芸の修練に大変力を入れていたことが、うかがわれる。 大山町観光協会名和支部 | |

名和長年は、流れ着いた後醍醐天皇を助けることにしたわけだが、後醍醐天皇は鎌倉幕府のお尋ね者であって、隠岐守の佐々木氏や、倉吉の小鴨氏ら幕府方の勢力が名和に押し寄せた。長年の兵力は一族郎党かき集めて150名。それに対して隠岐守佐々木氏は3000の兵力でやってきた。

まともに当たっては勝ち目がないので、長年は後醍醐天皇をつれて船上山の山頂に立て籠もった。船上山は山頂の三方が数百メートルの崖になっており、20倍の兵力差があっても、上から弓で射掛けることで劣勢を補えたのである。ほかにも長年は、無数ののぼり旗をたてて兵力を何倍も多くみせかけたという。

そうやって幕府軍を食い止めている間に、京都では足利尊氏が六波羅探題を攻め落とし、鎌倉では新田義貞が幕府を攻め落とし、鎌倉幕府は滅んだのである。

もし名和一族がこの石で弓の練習をしていなかったら、室町幕府は誕生していなかったかもしれない、というわけである。

![]()

![]()

【鳥取県神社庁誌データ】

| 名称 | 氏殿神社 | No | ||

| 所在 |

鳥取県西伯郡大山町名和 (旧・名和町名和) |

TEL | ||

| FAX | ||||

| 例祭日 | ||||

| 社格 | ||||

| 祭神 | 名和伯耆守源朝臣長年公 | |||

| 交通 | JR山陰本線「名和」駅から徒歩20分 | |||

| 社殿 | ||||

| 境内 | ||||

| 氏子世帯 | 崇敬者数 | |||

| 摂末社 | ||||

| 備考 | ||||

| 西暦 | 元号 | 和暦 | 月 | 日 | 事項 | 備考 |

| 1324 | 正中 | 1 | 正中の変。後醍醐天皇による倒幕計画が露見し、側近の日野資朝が佐渡島へ流罪に。後醍醐天皇は弁解をして許される。 | |||

| 1331 | 元弘 | 1 | 元弘の変。後醍醐天皇による倒幕計画がまたまた露見。後醍醐天皇は京都を脱し、山城国笠置山で挙兵。 | |||

| 1331 | 〃 | 〃 | 9 | 幕府の討伐軍によって笠置山が陥落。 | ||

| 1332 | 〃 | 2 | 後醍醐天皇が隠岐島に流罪になる。幕府により光厳天皇が即位。 ※北朝方の歴号では改元により「正慶1年」 |

|||

| 1333 | 〃 | 3 | 閏2 | 24 | 後醍醐天皇が隠岐島を脱出。 | |

| 〃 | 〃 | 〃 | 28 | 後醍醐天皇を迎えた名和長年の手引で伯耆国船上山に立てこもる。 | ||

| 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 幕府方の佐々木氏(隠岐島守護)、小鴨氏(倉吉の地侍)らが船上山を攻撃して敗退する。 | ||

| 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 27 | 船上山攻略のための幕府軍、名越高家が播磨の赤松円心に討たれる。 | |

| 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 7 | 船上山攻略のための幕府軍、足利高氏が反旗を翻し、六波羅探題を攻略。 | |

| 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 22 | 新田義貞が鎌倉幕府を滅ぼす。 | |

| 〃 | 建武 | 1 | 6 | 後醍醐天皇が京都に帰還。建武の新政始まる。 | ||

| 1335 | 〃 | 2 | 7 | 中先代の乱。旧鎌倉幕府の残党が挙兵。後醍醐天皇と足利尊氏が不和に。 | ||

| 1336 | 〃 | 3 | 5 | 25 | 湊川の合戦。後醍醐天皇軍と足利尊氏軍が戦い、足利軍の勝利。後醍醐天皇軍の武将、楠木正成が死亡。 | |

| 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 30 | 足利軍が京都に侵攻。三条猪熊で名和長年は討ち死に。 | |

| 1338 | 延元 | 3 | 5 | 22 | 石津の合戦。後醍醐天皇(南朝)の北畠顕家軍と足利尊氏(北朝)の高師直軍が戦い、名和義高(長年の長男)が戦死。 | |

| 1652 - 1658 |

承応 明暦 |

伯耆国名和の住人が、かつての名和邸跡に小祠を建立。氏殿権現と称する。 | ||||

| 1677 | 延宝 | 5 | 10 | 鳥取藩主池田光仲の家臣、大窪友尚により、小祠を名和邸跡地から日吉坂に移す。 | ||

| 1685 | 貞享 | 2 | 光仲の子、池田綱清が鳥取藩主となる。 | |||

| 綱清が社領2石1斗を寄進。名和氏の石碑を建立。 | ||||||

| 1797 | 寛政 | 9 | 鳥取藩主池田治道が名和氏の碑を作り始める。 | |||

| 1835 | 天保 | 6 | 治道が建立した碑が完成。 | |||

| 1858 | 安政 | 5 | 鳥取藩主池田慶徳が「故伯耆守名和君碑」を建立。 | |||

| 1859 | 安政 | 6 | 池田慶徳が家紋入りの晒幕、提灯、制札を寄進。 | |||

| 1861 | 文久 | 1 | 伯耆国内での勧化・配札が認められる。 | |||

| 1868 | 慶応 | 4 | 3 | 山陰道鎮撫総督西園寺公望が薩摩・長門の兵を引き連れて参拝し、石灯籠を寄進。 | ||

| 1873 | 明治 | 7 | 氏殿神社と改称。県社となる。 | |||

| 1876 | 〃 | 9 | 6 | 22 | 鳥取県が内務省に氏殿神社の格上げを請願。 | |

| 〃 | 〃 | 〃 | 8 | 21 | 鳥取県が島根県に編入。 | |

| 〃 | 〃 | 〃 | 10 | 28 | 氏殿神社の神職が教部省に格上げを請願。 | |

| 〃 | 〃 | 〃 | 11 | 元鳥取藩主で鳥取知藩事の池田慶徳が宮内省に格上げを請願。 | ||

| 〃 | 〃 | 〃 | 12 | 16 | 島根県が教部省に格上げを請願。 | |

| 1877 | 〃 | 10 | 池田慶徳が氏殿神社を参拝。 | |||

| 〃 | 〃 | 〃 | 8 | 2 | 池田慶徳が病没。 | |

| 〃 | 〃 | 〃 | 10 | 20 | 内務省が格上げを内定。 | |

| 〃 | 〃 | 〃 | 11 | 28 | 池田輝知(慶徳の子)が格上げを請願。 | |

| 〃 | 〃 | 〃 | 12 | 11 | 内務省が輝知の請願を太政官に上申。 | |

| 1878 | 〃 | 11 | 1 | 10 | 太政官により格上げが決定。別格官幣社。社名を名和神社に改称。 | |

| 1879 | 〃 | 12 | 1 | 17 | 太政官により、国費による社殿の造営許可。 | |

| 1882 | 〃 | 15 | 新社殿(名和神社)が完成。 | |||

| 1883 | 〃 | 16 | 3 | 10 | 遷座式。 | |

| 1886 | 明治 | 19 | 8 | 6 | 名和長年に正三位。 | |

| 1935 | 昭和 | 10 | 名和長年に従一位。 | |||

【参考資料】

![]() 『鳥取県の地名(日本歴史地名大系)』(平凡社、1992)

『鳥取県の地名(日本歴史地名大系)』(平凡社、1992)

![]() 『日本地名大辞典31 鳥取県』(角川書店、1982)

『日本地名大辞典31 鳥取県』(角川書店、1982)

![]() 『鳥取県大百科事典』(新日本海新聞社、1984)

『鳥取県大百科事典』(新日本海新聞社、1984)

![]() 『鳥取県の歴史散歩』(山川出版社、2012)

『鳥取県の歴史散歩』(山川出版社、2012)![]() 『山陰の武将』(山陰中央新報社、1996)

『山陰の武将』(山陰中央新報社、1996)

【リンク】

*玄松子の記憶(名和神社)

*

参拝日:2008年08月20日

2013年08月09日

追加日:2017年02月21日