| TOPページへ戻る | |||||

| 鳥取県 | 大山町 | 西伯郡 | 旧名和町 | 伯耆国 | |

| 名和神社 | - | ||||

| - | |||||

| 別表官幣社 | |||||

| - | |||||

| 別表神社 | |||||

| 太平記時代の忠臣・名和長年ゆかりの神社。静謐で広大な境内が往年の格を感じさせる。 | |||||

|

名和神社 |

|

|

|

所在 |

鳥取県西伯郡大山町名和556 |

|

創建 |

承応・明暦年間(1652-1658) |

|

祭神 |

名和長年 |

| 名和長年の一族42名 | |

| 名和長年は、後醍醐天皇による鎌倉幕府打倒に最も功績があったとされた「三木一草」の一人。 |

| 名和長年は、史料が乏しく実態はよくわかっていない。もともと地頭だったとか、在郷の裕福な武士だったとか、商人だったとか、海賊とか、海運業だったとか、いわゆる「悪党」と呼ばれる地侍集団の頭目だったとか、いろいろな謂れがある。いずれにせよ家系がはっきりした由緒ある武家というわけではなく、一帯の有力な土豪だったのだろう。 1331年に後醍醐天皇が鎌倉幕府の打倒に失敗し、隠岐島に流された。これが名和一族の運命を大きく変えることになった。名和氏は、鎌倉幕府に背き、後醍醐天皇の隠岐島脱出を助けた。 当初の計画では、後醍醐天皇を乗せた船は出雲国を目指すことになっていたのだが、船は東へ流されて大山の麓の海岸線に到着した。その場所とされる地は史料によっていろいろで、名和の港、お隣の赤碕、加勢蛇川の河口などに「寄港地とされる場所」がある。 後醍醐天皇にはすぐに追っ手がかかり、隠岐守の佐々木氏や、伯耆国東部を支配した小鴨氏(小鴨はいまの倉吉市にある)、塩冶氏の手勢が押し寄せた。 長年は、大山の支峰、船上山に後醍醐天皇を連れて行った。船上山は三方が数百メートルも切り立った崖になっている天険の要害で、ここに「行宮」を築いて立て籠もった。 本土に帰還したとは言え、この時期は後醍醐天皇の生涯で最も危険な時期だった。 |

|

|

|

| ▲後醍醐天皇の帰還。一番左に名和長年、中央後方に名和長生、中央右奥に名和長重(長年の甥)の名がある。 | |

| |

| ▲船上山を見上げたところ | |

| 実際に船上山に篭った兵力は、長年の一族郎党150人ほどだったという。これに対して追討軍は3000の兵力を擁していた。 後醍醐天皇のもとには、地元の民からの密かな助けが集まった。加勢蛇川流域の民は、神社の旗を集めて献上した。これをそこらじゅうに立てることで、実際の兵力を多く見せかけるためである。これによって船上山の兵を多数に装うことができた。追討軍はこれを攻めあぐね、ついに名和軍は幕府軍を追い払うことに成功した。 後醍醐天皇は、旗を献上した村を「古布庄」と命名した。この名前は江戸時代まで一帯の総称として使われ、明治期の合併によって「古布地村」となった。古布地村はその後の合併で東伯町を経ていまは琴浦町となっている。 幕府軍は新たに数万規模の軍隊を編成して船上山を滅ぼそうとしたが、最初の軍は播磨の赤松氏に撃退され、二度目の軍を預けた足利高氏は途中で心変わりして後醍醐天皇側につき、六波羅探題を攻め落とした。鎌倉幕府も新田義貞に滅ぼされ、これによって後醍醐天皇は船上山から京都に復帰したのである。 | |

| こうして「建武の新政」が実現すると、名和長年は伯耆守の位が与えられ後醍醐天皇の側近として重用された。舟にちなんで帆懸船の家紋が名和氏に下賜され、これは名和氏以外は使っちゃいかんということになった。長年の嫡男、名和義高には肥後国八代郡が与えられた。またこのとき長年は「源朝臣」ということになり、村上源氏の末裔ということになったが、まあそれはあくまで自称であって、実際はそうではなかっただろう。 ともかく、後醍醐天皇によって厚い恩賞を与えられた人物4名、楠木正成・結城親光・名和長年・千種忠顕を「三木一草」という。これは楠木正成(木)、結城親光(ユウキ)、千種(クサ)で、名和長年は伯耆守を与えられたので「ホウキ」。ちょっと無理があると思うがどうだろう。 | |

| しかしこうした恩賞の偏りが武士の不満を招いた。そのために足利尊氏の離反を招き、結城親光は箱根で死に、湊川の合戦で楠木正成が自害、千種忠顕も討ち取られた。名和家の重臣・内河一族もことごとく戦死。「三木一草」の最後の一人になってしまった長年は、最後の死に花を咲かせるために一族を引き連れて京都・六条へ突入を敢行。京都・三条猪熊まで進んだところで討ち死にしたという。一族の多くがこの戦いで死んだ。残った長年の子や一族はその後も後醍醐天皇を奉じて抗ったが、天皇方の最後の勇将・北畠顕家が敗れた石津の合戦であらかた死んでしまった。 後醍醐天皇は不利を悟ると、幼少の懐良親王を「征西大将軍」として九州に脱出させた。これに付き従うために京都での戦いに加わらなかった一族ものだけが生き残り、わずかに名和家の命脈を保った。名和長年の嫡男・義高は熊本(八代)に領地を与えられていたので、名和家は熊本の宇土城主となって室町時代を生き延びた。豊臣秀吉の時代になると城を追われたが、それでも九州の立花氏の家臣として生き永らえて明治時代を迎える。すると名和家の評価は一転、名和家には男爵位が与えられ、名和神社の宮司となった。 室町時代には、名和氏は「足利氏に弓引いた一族」だったが、江戸時代になると地元の民によってこっそり祀られるようになり、明治時代になると「勤王の英雄」として鳥取を代表する歴史的英雄として評価されるようになった。名和長年は「従一位」に列せられたのだが、これは徳川家康とか徳川慶喜とか東郷平八郎とかと同格で、乃木将軍よりも上である。 | |

| こうした事情で、名和長年を祭る神社も粗末なものではあかんということになり、国費を投じて立派な境内が整備された。これが今の名和神社である。名和神社はいわゆる古代からの伝統格式がある神社ではなかったが、特別な神社として「別格官幣社」(官幣社は、神社の運営に国費が投じられる神社のこと。)と定められた。その序列は、楠木正成が切腹した地に建立された湊川神社の次位、という位置づけだった。 | |

NHKの大河ドラマ『太平記』では、主役の足利尊氏が真田広之、千種忠顕が本木雅弘、北畠顕家が後藤久美子とイケメン揃いで、足利の武将佐々木判官が陣内孝則、ヒロインに宮沢りえ、その兄に柳葉敏郎というトレンディドラマ布陣だった。そこへもってきて楠木正成が武田鉄矢で後醍醐天皇は片岡孝夫というのはいいのだが、名和長年は小松方正が汚い田舎の組長といった風情全開で演じていたのがアレだった。名和長年を石田純一あたりが演じていれば、きっとイメージは全然違っていただろうに。

太平記は「兵力」についてものすごい誇張がある書物で、20万の軍勢とかがバンバン出てくる。たとえば初期に行わた千早城の戦いでは、急ごしらえの山城に立て籠もった楠木正成の軍を幕府軍が攻めたのだが、このとき楠木正成の兵1000はともかくとして、幕府軍は100万だという。100万ですよ100万!関ヶ原の戦いですら、東西両軍あわせて20万てとこなのに、さすがに100万は大ぼら吹きもいいとこでしょう。そうすると、船上山の名和勢150とか、隠岐守佐々木勢3000とかもどうなんだろうと言う話になるけれど。

さて、名和というところは、中国地方最大の山である大山の北の麓にあり、海に面している。大山は火山だけれど、活動したのは1万年前までということで、古い。いわゆる死火山である。その山裾に降り積もった火山灰は、1万年をかけて肥沃な黒ボクに変化していて、これが大山に発する急流が削って運び海に出る。そういう栄養豊かな土によって、名和の沖合は豊かな漁場になっていて、海に面した漁師村が発展したのである。

| 昔ながらの建物が並ぶ、名和の港町。 |  |

| 港の一角にある後醍醐天皇御腰掛岩。 私も腰掛けてみたい、と思ったが、さすがに縄も張ってあるしそれは憚られた。名和だけに。 |

|

| 港から坂を登って来ると、名和神社がある。 |  |

これが名和神社の入り口。

みるからに立派な参道と鳥居だ。両側に側道を侍らせている感じとか、神社優先の都市計画を感じさせる。さすが国費で造られた神社は違う。

|

別格 と大きく書かれている。 |

|

鳥居をくぐると、いかにも明治時代にお金をかけたという感じの、新しくて定形の石が規律正しく並べられた広い石畳がまっすぐ続いている。 |

|

しばらくいくと、両側に石塔(注連柱)が。 |

|

「発起 鳥取県教育会」とある。 明治時代だから、鳥取の英雄、天皇の忠臣を祭るのに公費がバッチリつぎ込まれたのだ。 |

|

石灯籠はえらい年季が入っている。 作りそのものはシンプルな感じだが、四方八方が欠損していて、原型を(たぶん)とどめていないレベル。 1つ上の写真の、注連柱の脇にある石灯籠と較べてもらうと欠損具合がわかる。 それにしても、近くにあった別の石灯籠(次の写真)とくらべてもらうと、様式がぜんぜん違うことがわかる。 ちゃんと確認していないのであてずっぽうだけど、このシンプルなのは幕末に西園寺公望と薩長部隊の隊長が奉納したという石灯籠ではなかろうか。 |

|

で、こっちの彫り物がいりいろと凝っているのは、もっと古い、藩政時代のものじゃないだろうか。 |

|

ようやく随神門の前にたどり着く。 ここの広場も立派だ。 それにしても暑い。手水舎で行水したい。 |

さて、この神社は、南北朝時代の朝臣・名和長年を祀っているのだが、室町時代には「足利様に楯突いたやつ」なのだからまだ祀ることはできない。(こっちに言わせればそっちが賊軍だよ!)

祭祀が始まったのは江戸時代になってから。最初は、かつての名和氏の館の跡地でひっそり「氏殿権現」といって祀られたのだという。「氏殿」というのは、長年のことを地元の人が「氏の殿」と呼んでいたことに由来するそうだ。

この小祠を見出して移したのが、鳥取藩主池田光仲公の時代の家臣、大窪友尚である。大窪は汗入・八橋・久米の三郡の奉行であり、名和は汗入郡に属していた。(明治時代に汗入郡と、お隣の会見郡が合併して西伯郡になった。)大窪は主君・光仲に建言して日吉坂 に社を移し、その後も神像を寄進するなどして、名和長年の顕彰に腐心した。

いまの名和神社は、明治時代に国費によって現在の長者原 の地に移転してきた。長者原はかつて名和氏の倉があった場所だそうだ。昔の氏殿社の場所(日吉坂)には、いまも氏殿神社 という小祠があり、名和一族が弓矢の修練に使ったという石や、藩政時代に奉納された石碑がある。その石碑は、初代鳥取藩主から最後の鳥取藩主が関わり、そして水戸黄門や徳川慶喜も関わっているという、驚きのいわくつきの石碑である。

|

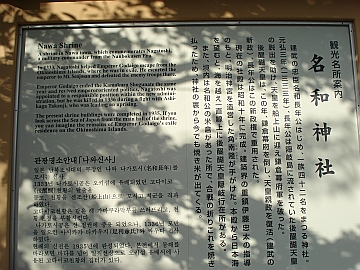

観光名所案内 名和神社 建武の忠臣名和長年公はじめ、一族四十二名をまつる神社。 元弘三年(1333年)、長年公は隠岐島に流されていた後醍醐天皇の脱出を助け、天皇を船上山に迎え鎌倉幕府軍を破った。 後醍醐天皇は、この年、鎌倉幕府を倒し、天皇親政を復活(建武の新政)、長年公はこの新政権で重用された。 現在の社殿は昭和十年に完成。建築界の重鎮伊藤忠太の指導のもと、明治神宮を造影した角が手がけた。本殿から日本海を望むと、海を越え一直線上に後醍醐天皇隠岐行在所がある。 また、境内は名和公の米倉があったところで、合戦の折りこれを焼き払ったため、神社の裏から今でも焼き米が出てくる。 |

|

|

|

| というわけでやっと門をくぐる。 | |

| |

| これが名和神社の拝殿。 | |

|

帆懸け舟の神紋がみえる。 扉の銅の金物がリッチな感じを引き立てる。 |

|

お守りを二種ゲット! |

|

御朱印もゲット! 日付とハンコだけのシンプルスタイル。 もっとこう、ズズズッと書いてもらったほうが見栄えもいいしこちらの満足度も高いのだが、出雲大社とか熱田神宮とかの規模がでかい神社ほど、こういうシンプルスタイルの傾向がある気がする。 ここも国の神社だったわけだし、このほうがむしろ風格が漂うということかもしれない。 |

![]()

|

|

| 坂があり、坂の下には古い港町が見え、その向こうに海が見える。駅の隣には踏切があり、背後には小高い陸があって神社と桜の木がある。絵になる駅だと思うのだ。 実は、この写真でもよく見るとわかるのだが、踏切の先が橋になっているのわかるだろうか。これは国道9号線を越える陸橋である。幹線道路である国道9号が地面より低いところを切り通して通過しているので、この佳景が得られのである。

|

![]()

一方、もうちょっと古い『延喜式』(延長5年、927年)では、山陰道のこのあたりに「和奈」という駅があることになっている。この「和奈」と『和名類聚抄』の「奈和」の関係についてはよくわかっていない。よくわかっていないが、きっと誤記だろうと考えられている。

名和神社の境内の発掘調査などでは、焼米や「財」の鋳がある銅印がみつかっている。焼けた米が出てくるのは、名和長年が船上山にこもる際に、持っていけない米を倉ごと焼きはらった時のものだとか。しかし、古代の「和奈駅」の直接の証拠となるような遺構は見つからなかった。

【鳥取県神社庁誌データ】

| 名称 | 名和神社 | No | 帆懸舟 | |

| 所在 |

鳥取県西伯郡大山町名和 (旧・名和町名和) |

TEL | ||

| FAX | ||||

| 例祭日 | 5月7日 | |||

| 社格 | 別格官幣社 | |||

| 祭神 | 名和伯耆守源朝臣長年公 | |||

| ほか名和一族41名 | ||||

| 交通 | JR山陰本線「名和」駅から徒歩3分 | |||

| 社殿 | ||||

| 境内 | 3000坪 | |||

| 氏子世帯 | 崇敬者数 | 3000 | ||

| 摂末社 | ||||

| 備考 | ||||

| 西暦 | 元号 | 和暦 | 月 | 日 | 事項 | 備考 |

| 1324 | 正中 | 1 | 正中の変。後醍醐天皇による倒幕計画が露見し、側近の日野資朝が佐渡島へ流罪に。後醍醐天皇は弁解をして許される。 | |||

| 1331 | 元弘 | 1 | 元弘の変。後醍醐天皇による倒幕計画がまたまた露見。後醍醐天皇は京都を脱し、山城国笠置山で挙兵。 | |||

| 1331 | 〃 | 〃 | 9 | 幕府の討伐軍によって笠置山が陥落。 | ||

| 1332 | 〃 | 2 | 後醍醐天皇が隠岐島に流罪になる。幕府により光厳天皇が即位。 ※北朝方の歴号では改元により「正慶1年」 |

|||

| 1333 | 〃 | 3 | 閏2 | 24 | 後醍醐天皇が隠岐島を脱出。 | |

| 〃 | 〃 | 〃 | 28 | 後醍醐天皇を迎えた名和長年の手引で伯耆国船上山に立てこもる。 | ||

| 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 幕府方の佐々木氏(隠岐島守護)、小鴨氏(倉吉の地侍)らが船上山を攻撃して敗退する。 | ||

| 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 27 | 船上山攻略のための幕府軍、名越高家が播磨の赤松円心に討たれる。 | |

| 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 7 | 船上山攻略のための幕府軍、足利高氏が反旗を翻し、六波羅探題を攻略。 | |

| 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 22 | 新田義貞が鎌倉幕府を滅ぼす。 | |

| 〃 | 建武 | 1 | 6 | 後醍醐天皇が京都に帰還。建武の新政始まる。 | ||

| 1335 | 〃 | 2 | 7 | 中先代の乱。旧鎌倉幕府の残党が挙兵。後醍醐天皇と足利尊氏が不和に。 | ||

| 1336 | 〃 | 3 | 5 | 25 | 湊川の合戦。後醍醐天皇軍と足利尊氏軍が戦い、足利軍の勝利。後醍醐天皇軍の武将、楠木正成が死亡。 | |

| 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 30 | 足利軍が京都に侵攻。三条猪熊で名和長年は討ち死に。 | |

| 1338 | 延元 | 3 | 5 | 22 | 石津の合戦。後醍醐天皇(南朝)の北畠顕家軍と足利尊氏(北朝)の高師直軍が戦い、名和義高(長年の長男)が戦死。 | |

| 1652 - 1658 |

承応 明暦 |

伯耆国名和の住人が、かつての名和邸跡に小祠を建立。氏殿権現と称する。 | ||||

| 1677 | 延宝 | 5 | 10 | 鳥取藩主池田光仲の家臣、大窪友尚により、小祠を名和邸跡地から日吉坂に移す(いまの氏殿神社)。 | ||

| 1685 | 貞享 | 2 | 光仲の子、池田綱清が鳥取藩主となる。 | |||

| 綱清が社領2石1斗を寄進。名和氏の石碑を建立。 | ||||||

| 1797 | 寛政 | 9 | 鳥取藩主池田治道が名和氏の碑を作り始める。 | |||

| 1835 | 天保 | 6 | 治道が建立した碑が完成。 | |||

| 1858 | 安政 | 5 | 鳥取藩主池田慶徳が「故伯耆守名和君碑」を建立。 | |||

| 1859 | 安政 | 6 | 池田慶徳が家紋入りの晒幕、提灯、制札を寄進。 | |||

| 1861 | 文久 | 1 | 伯耆国内での勧化・配札が認められる。 | |||

| 1868 | 慶応 | 4 | 3 | 山陰道鎮撫総督西園寺公望が薩摩・長門の兵を引き連れて参拝し、石灯籠を寄進。 | ||

| 1873 | 明治 | 7 | 氏殿神社と改称。県社となる。 | |||

| 1876 | 〃 | 9 | 6 | 22 | 鳥取県が内務省に氏殿神社の格上げを請願。 | |

| 〃 | 〃 | 〃 | 8 | 21 | 鳥取県が島根県に編入。 | |

| 〃 | 〃 | 〃 | 10 | 28 | 氏殿神社の神職が教部省に格上げを請願。 | |

| 〃 | 〃 | 〃 | 11 | 元鳥取藩主で鳥取知藩事の池田慶徳が宮内省に格上げを請願。 | ||

| 〃 | 〃 | 〃 | 12 | 16 | 島根県が教部省に格上げを請願。 | |

| 1877 | 〃 | 10 | 池田慶徳が氏殿神社を参拝。 | |||

| 〃 | 〃 | 〃 | 8 | 2 | 池田慶徳が病没。 | |

| 〃 | 〃 | 〃 | 10 | 20 | 内務省が格上げを内定。 | |

| 〃 | 〃 | 〃 | 11 | 28 | 池田輝知(慶徳の子)が格上げを請願。 | |

| 〃 | 〃 | 〃 | 12 | 11 | 内務省が輝知の請願を太政官に上申。 | |

| 1878 | 〃 | 11 | 1 | 10 | 太政官により格上げが決定。別格官幣社。社名を名和神社に改称。 | |

| 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 21 | 例祭日を8月15日に変更。 | |

| 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 19 | 島根県が社殿の建築計画を内務省に提出。 | |

| 〃 | 〃 | 〃 | 8 | 31 | 内務省による修正案の提示。 | |

| 〃 | 〃 | 〃 | 11 | 15 | 島根県が修正後の建築計画を内務省に提出。 | |

| 〃 | 〃 | 〃 | 12 | 21 | 内務省が島根県の建築計画を太政官に上申。 | |

| 〃 | 〃 | 〃 | 12 | 25 | 太政官調査局が計画を承認。 | |

| 1879 | 〃 | 12 | 1 | 17 | 太政官により、国費による社殿の造営許可。 | |

| 〃 | 〃 | 〃 | 10 | 20 | 太政官により、別格官幣社内での序列を「湊川神社の次位」と定める。 | |

| 1881 | 〃 | 14 | 国費による外構・玉垣などの整備許可を得る。 | |||

| 1882 | 〃 | 15 | 社殿が完成。 | |||

| 1883 | 〃 | 16 | 3 | 10 | 遷座式。 | |

| 1886 | 明治 | 19 | 8 | 6 | 名和長年に正三位。 | |

| 1935 | 昭和 | 10 | 名和長年に従一位。 | |||

【関連神社】![]() 氏殿神社 − 名和神社の江戸時代のことをもっと詳しく知りたい方はここへ。

氏殿神社 − 名和神社の江戸時代のことをもっと詳しく知りたい方はここへ。

【参考資料】

![]() 『鳥取県の地名(日本歴史地名大系)』(平凡社、1992)

『鳥取県の地名(日本歴史地名大系)』(平凡社、1992)

![]() 『日本地名大辞典31 鳥取県』(角川書店、1982)

『日本地名大辞典31 鳥取県』(角川書店、1982)

![]() 『鳥取県大百科事典』(新日本海新聞社、1984)

『鳥取県大百科事典』(新日本海新聞社、1984)

![]() 『鳥取県の歴史散歩』(山川出版社、2012)

『鳥取県の歴史散歩』(山川出版社、2012)![]() 『山陰の武将』(山陰中央新報社、1996)

『山陰の武将』(山陰中央新報社、1996)

【リンク】

*玄松子の記憶(名和神社)

*

参拝日:2008年08月20日

2013年08月09日

追加日:2017年02月21日