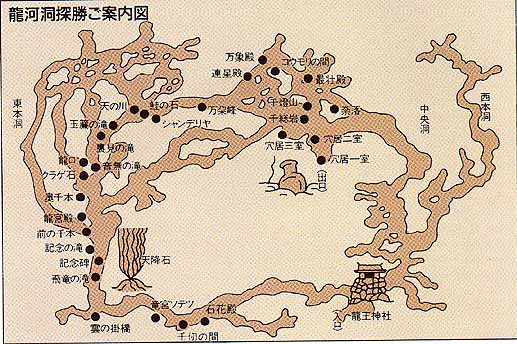

なにしろこんな気合の入ったHPがある

到着するとでっかい駐車場と、土産物店がずらーーーーっと並ぶ商店街がある。

商店街の中を抜けないと龍河洞にはインできない仕組みだ。

が、けっこうこの商店街面白い。

土佐のお土産は何でも揃っている感じだ。

土佐の刃物、アイスクリン、かつお節関係、ゆず関係、・・・・。

日本で唯一のいのししラーメンもあったし、木の工芸品もいっぱいある。

有名なのかどうかはまったくわからないが、こんなのもあった。

自転車の高校生のおにゃのこも走っている。

こんな感じの階段をどばーーーーーっと登らなくてはいけない。

けっこう大変だ。

まあ、こんな階段などなんでもないのだが、

今日はこの後剣山登頂とこんぴら参りが待っている我々は、ここで体力を削られても困るので、

右側のエスカレイヤーを利用することにした。

楽チンヽ(´ー`)ノ

ちょwww

完全予約制で龍河洞冒険コースぅぅぅぅぅぅううううううううううううううううううううううううう

『本日の冒険コースは予約でいっぱいです』

いきてー

冒険コース超いきてーーーーー

普段は公開しないところにヘルメットとヘッドランプと完全装備であなたもスペランカーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

http://homepage3.nifty.com/panther5/gallery/kochi2.html

うらやましいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

次来るときは絶対予約してくるううううううううううううううううううううううううううううう( ´Д⊂ヽ

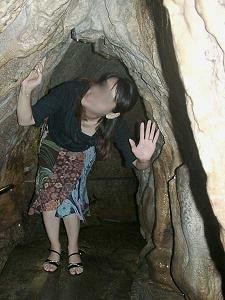

これが龍河洞の入り口だ。

まだ午前中なのに、とにかく暑い。

が、洞窟の入り口から冷たい風が、冷房よりも冷たい風が

ビュウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウ

っと吹いてくる。

中は16度だそうだ。

今時期の釧路の朝よりはあったかいかな。

こっちにも入り口があるが入れない。

鍾乳洞だから暗い。

当たり前だけど。

それに、けっこう狭いしタフなコースだ。

出口までの高低差が80メートルだかあるらしい。もちろん登りだ。

ところどころ天井が低いとこもあって、しゃがまないと、本当にしゃがまないと通れないぐらいのところもある。

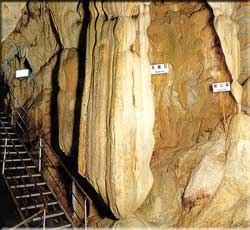

一応、通路は大体こういうう手すりと足場がある。

足場の下には水がかなり勢いよく流れているようで、ザブザブ音がする。

通路は基本的に人が一人通れるぐらいの幅しかなくて、

ところどころにちょっと引っ込んでイスがおいてあり、ダルイ人は休める。

ときどき広く開けたところがあって、そこにはぬーーーっと案内のおねいさんがいて、こちらが到着するとおもむろに解説をはじめる。

なかなか説明は上手だが、アドリブはきくかな?

っと思って質問してみた。

ワカンネ

って言ってた

アドリブはきかないようだ。

さて、龍河洞だが、こんな逸話があるようだ。

今よりおよそ770年前、

承久の乱(1221年)により土佐に御還幸の土御門上皇(83代)が、

いまの香美郡香我美町脇の磯の行在所におられた頃、

鍾乳洞の噂を耳にして入洞せられたとき、不思議にも目もさめるような一匹の錦の小蛇が現れ上皇をご案内した。

無事に探勝を終えられた上皇は、

洞内の奇観に感銘され剣と玉を賜り、供奉した原権七郎と言う里人に錦の小蛇の霊を祭らしめた

と言う伝説がある。

洞の入口にある龍王神社がそれで、入洞者の安全守護の神として崇敬されている。

またこの時の上皇の龍駕(お乗り物)が転じて、現在の龍河の名称の起源とも伝えられている。

まーた始まった。

承久の乱とか、めっちゃ古いこと言えば道民感心すると思っていやがる。

そんなあなたにはクラゲ石。

ちょっとここで、龍河洞で聞きかじった、鍾乳洞のひみつをおしえちゃうわ。

あのね、なんで鍾乳洞できるか。

雨。

水はもともとほとんど中性なんけども、雨として降ってくる間に、空気中の二酸化炭素を水の中に溶かしてくる。

つまりあれだ、炭酸水になるってわけだ。

雨は炭酸水なんだよ。うん。微弱なネ。

で、その炭酸水ってやつは酸性だから、カルシウムを溶かすんだ。

だから、地面が石灰系だと、つまりサンゴの死骸だとかがジュラ紀から積もり積もってできた地層に雨水がしみこんで、

地下水になって流れるうちに、地下水脈のまわりの石灰石を、少しずつ、少しずつ、溶かして侵食していくんだ。

そうやって地下に洞窟ができて、天井から巨大な鍾乳石が生えて、その重みで崩落してドームができたりする。

一方で、石灰を溶かすことで薄い石灰水になった水は、雫になって ぴちゃっ と落ちるときに、ほんの少しだけ蒸発する。

すると、水が減って、解けていた石灰成分が固体となって析出して、このときに、鍾乳石ができる。

化学式的にはこうだ。 CaHCO3++HCO3−→CO2+H2O+CaCO3

うん、まあ文系のわれわれには意味わかんないんだけどね。水素と炭素と酸素とカルシュームがどうのこうの。

天井から滴る雫はツララになるし、地面に落ちた雫はタケノコみたいに地面から伸びる。

だいたい、1年で1ミリぐらい、鍾乳石は伸びるらしい。

つまり、目の前に10センチの鍾乳石があると、そいつは100年前の雫からできているってわけサ

1メートルなら1000年、ミレニアムものさ。

鍾乳石は、ちっこい頃はストローみたいに中を雫が流れて、ぅゎあー太くて長くって硬ーい状態になると、周りを雫が伝う。

だから、鍾乳石をぶった切ると年輪見たいのが見えるらしい。

ストローからそのまま太くなると、にょっきりとした太くて硬くて長くて立派な一物みたいな柱になるし、

膜状に横にひろがってビラビラになるのもある。

カーテンみたいなヒダヒダもあったお!

こんなのも、あるらしいよ

http://www.rose.ne.jp/~perceus/sampo/s02.html

天井からぶらさがったシャケみたいな、鮭岩。

あの名横綱、双葉山がこの鍾乳洞を見学に来たときに、

双葉山のおなかがでか過ぎて、

鍾乳洞の狭いところに引っかかって、

おなかをすりむいちゃったので名づけられた双葉山のへそすり石。

これなんて高さが11メートルぐらい、つまりあれだ、1万年モノってやつだ。

ほかにも数万年モノの鍾乳・・・鍾乳・・・・しょう乳・・・・

_ ∩

( ゚∀゚)彡 おっぱい!おっぱい!

⊂彡

って一万年もやってたわけだ・・・・・・・・・・・・・神・・・・・・・・・・

そして。

こんなのもあった。

「記念マン」って書いてこようと思ったけどやめた。

しばらく奥へ進むと、

暗い天井から

ケケケ・・・・・・

ククク・・・・・

ケケ・・・・

と聞こえる。

もし夜で周りに誰もいなくて真っ暗だったら泣きそうだ。

声の正体はこうもりさん。

きっとこんなかんじだ。

ま、あれだ、角はないかもわからんがね。

こうかな?

天井は高いところでは30メートルぐらいあるそうだ。

で、不思議なのは、コウモリたんがいるところといないところがハッキリしている。

どこでも一緒に見える・・・・っていうか何にも見えないんだけど、

どこもかしこも真っ暗な洞窟のどこの天井でもよさそうなもんだが、コウモリタンがいる場所は決まっていて、

そこだけコウモリたんのウンチが山のように、もう山のようにたまっていて石化している。グアノだ。

ペトリフィケーションってやつだ。

この洞窟は、

数千年前、縄文時代の人々に知られており、人々は中で寝たり飯食ったりしていたそうだ。

かつては、生活の場であった説が有力だったそうだが、

今では、戦争中の軍事拠点説が有力らしい。

なんでも、魏志倭人伝とか後漢書東夷伝に登場するヤマトの国の戦乱の時期と一致するらしい。

その後、件のなんとか上皇が発見するまで忘れ去られていたとか。

で、この神の壷、ジョジョみたいなネーミングセンスにはあこがれるが、

これは、その、

2000年前の縄文な人たちがうっかりすべって壷を置き忘れたまま、

2000年経っちゃったヤツだそうで、2000年のあいだに鍾乳ウォーターがぴちょぴちょやって、

1/3ほどが石に取り込まれてしまった状態だそうだ。

さて、この洞窟を「再発見」した地元の理科のなんとか先生ってのがいて、

この洞窟まわりではそれはもう、崇められていて、どこいっても「何とか先生がどうした」、「何とか先生がああした」、

と、

もうそれはそれは天皇並に偉い人として扱われているのだが、

実際問題そんな先生は知らないし割りとどうでもいいのだが、

この先生がやったことでマジで

ちょwwwwwwwwwwおまwwwwwwww天才wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

ってコトがある。

それわ

本当に洞窟の中に壷置いて2000年経ったら石に取り込まれるか実験コーナー!!!!!!!!!!!!!

だッ!!!

_ ∩

( ゚∀゚)彡 実験!実験!

⊂彡

( ゚д゚)

(つд⊂)ゴシゴシ

( ;;゚д゚)

_, ._

(;゚ Д゚)

… ただいま68年・・・・

クオリティたけぇ実験だなwwwwwwwwwwwwwwwwww

そして出口。

/ .\

/

.\

\ / \ /

\ ___________ .

/

\ ./ \ /

| \/

\/...|

| | | |

|

| | |

.._ |_| |_|_..

| | さあ‥ 逝こうか‥‥ | |

| | | |

| | | |

| | | |

| |/ ..\| |

| | | |

.._|/| _ _ _ _ _ _ _ _ ...|\|_

/ ..| | _−_−_−_−_− _ | |

\

| |/_/━ ━ ━ ━ ━ ━\_\| |

.._| /_/━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ \_\.|_

/_/━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ \_\

/ /━ ━ ━ ━ ━ ━ ━\ \